6歳にぴったりな知育玩具8選|子どもが遊んだレビュー付きでご紹介

この記事を書いた人

遠藤さおり

- 社会福祉士

大学在学中に社会福祉士・介護福祉士の資格を取得。

知的障害児のレスパイトサービスや高齢者介護施設での勤務を経て、現在は福祉系ライターとして活動中です。

自身も小学生の子の母として、子どもの可能性を伸ばすことを第一に考えながら子育て奮闘中!

福祉の視点を活かしながら、お悩みに寄り添った記事の執筆を目指してまいります。

6歳になるとだんだんと複雑なおもちゃも楽しめるようになっていきます。みなさんは、お子さまのためにどのようなおもちゃを選んでいますか?

6歳といえば、小学校入学を控えて、お子さまも親もワクワク、ドキドキな時期ですよね。

「小学校の入学後、困らないといいな」「どんな入学準備が必要だろう?」そんな不安もあるかと思います。

スムーズなスタートを切って余裕のある小学校生活を送れるよう、この時期にこそ伸ばしたい力を、楽しく遊びながら豊かに育めたら理想的ですよね。

本記事では「6歳時期にどんな力が発達するの?」「どんな力をのばしていったらいいの?」といった視点で、知育玩具を選ぶポイントとおすすめの知育玩具8選をご紹介しています。

筆者の娘が実際に使ってみた感想も記載しておりますので、ぜひ参考にしてください!

目次

- 体の発達

- こころの発達

- ことばの発達

- ポイントまとめ

- 遊びの中で楽しく文字への理解を深められるか

- 集中して取り組めるか

- ルールがあり、みんなで遊べるか

- 豊かな数感覚を養えるか

- 遊びの中で、生活に必要なことを学べるか

- 細かい作業に取り組み、集中力を養うおもちゃ

- ルールをもとに、みんなで遊べるおもちゃ

- 遊びの中で学習できるおもちゃ

- 数感覚が身につくおもちゃ

- 時計の学習を始めるのにぴったりなおもちゃ

1.6歳児ってどんな時期?

まずは6歳児の発達から見ていきましょう!

発達段階を理解することで、6歳のお子さまがどんなおもちゃを使える段階にいるのかわかり、適切なおもちゃ選びができます。

それでは発達段階を「体の発達」「こころの発達」「ことばの発達」の3つに分けてご紹介します。

1-1.体の発達

6歳はちょうど脳と神経回路が9割完成する時期です。

自分の思った通りに体を動かせるようになるので、飛んだり跳ねたり、ダイナミックな動きをより楽しめるようになります。

また、手先の器用さも増すので、道具を使った巧緻性の高い動作も得意になります。

手先を使う遊びは集中力も養うので、6歳児にはとくにおすすめです。

巧緻性とは?

「巧緻性」とは、手先・指先(手指)器用に扱う力のことです。指先を使うことで脳が刺激され、集中力、想像力といった様々な能力の発達させることに繋がります。さらに指先の器用さは物事への意欲や粘り強さといった力の支えになることが研究によりわかっています。(※1)

1-2.こころの発達

6歳は他者との関わりに楽しみを覚え、社交性が高まる時期です。

物事に対しての善悪の判断力が増すので、規則を守ったり我慢したりする必要性をより理解できるようになります。

また、相手の気持ちを想像することもできるようになるので、集団行動をする中で協調性が生まれ、共通のルールを作って遊ぶことも楽しめるようになります。

1-3.ことばの発達

6歳になると複雑な文章への理解も深まり、語彙もどんどん増えていく時期です。 数感覚も育ち、物の数を足しあわせる、等分に分けるといったことができるようになります。

記憶力も大きく伸びる時期でもあるので、過去の経験や空想の話ができるようになります。

時間や、国、地域など、今まで理解が難しかった形のない「概念」への理解もだんだんと深まっていきます。

1-4.ポイントまとめ

6歳は体の発達とともに、精神面、知能面で大きく成長をする時期です。複雑なルールの理解や数、時間、国など新たなことへの理解も深まっていきます。

家庭の中だけではなく、友達や他の大人との関わり合いの中で、さらにその力を伸ばしていくことでしょう。

この時期にこそ伸ばしたい力を、楽しく遊びながら豊かに育める知育玩具を選ぶポイントを5つまとめました。順番に見ていきましょう。

2.6歳児の知育玩具選び:成長をサポートする5つのポイント

2-1.遊びの中で楽しく文字への理解を深められるか

6歳になり小学校入学を控えたこの時期は、どこまで準備をすすめたらよいのか、不安に思うこともありますよね。

ひらがなやカタカナの予習は必須ではありませんが、入学と同時に自分の名前を書いたり、文字を読んだりする場面が出てきます。

授業でひらがな、カタカナを扱う1年生の最初の時期こそ、学校生活に慣れるために余裕をもっておきたいですよね。

おもちゃを選ぶ際に、文字に楽しく触れられる要素があるかどうか、注目してみてください。 遊びの中で楽しく文字に触れて自然と身につけば、小学校に向けての興味の幅も大きく広がることでしょう。

2-2.集中して取り組めるか

小学校では、まずは授業中に机に向かって座位を保つことが基本となります。

しかし、集中力が求められる一方で、体育や休み時間など、体を思いっきり動かす場面も多く、気持ちと体の切り替えが必要になるでしょう。

乳幼児期の生活リズムとはだいぶ異なるので、最初のうちは戸惑うお子さんも多いかもしれません。

「思いっきり体を動かすとき」「椅子に座って集中して細かい作業に取り組むとき」それぞれ切り替えを上手にできると、小学校への導入もスムーズです。

この時期は長い時間続けて集中力を保つことが難しいですが、夢中になれる遊びを通して、集中するための瞬発力を養いましょう。

2-3.ルールがあり、みんなで遊べるか

友達との関わりに楽しさを実感できるようになるこの時期。共通のルールの中で遊ぶ楽しみを見出だせるようになります。

知育玩具を選ぶ際は、「みんなで遊べるもの」「ルールがあるもの」をポイントにしてみましょう。

遊びを通して、自分以外の人の気持ちを考えたり、我慢したりする協調性が育むことが出来ます。

2-4.豊かな数感覚を養えるか

これから始まる長い学生生活は、数字との付き合いの期間でもあります。吸収力の高いこの時期に、学習の土台となる「数感覚」を養いましょう。

数感覚とは、足し算や引き算といった計算方法のことではなく、数を量でイメージできる力のことをいいます。

近年、この数感覚が注目されており、小学校でも繰り返し学習を行いますが、日常の中で体験的に触れ合うことがよいとされています。

豊かな数感覚を養えるか、知育玩具を選ぶ際はぜひ注目してみてください。

2-5.遊びの中で、生活に必要なことを学べるか

6歳頃から次第に理解できるようになる時間、国、地域などの概念は、子どもの自立した生活を築くためのサポートとなります。

とくに、それまで大まかにしか把握できていなかった「時間」への理解は、生活リズムを整えることに繋がります。

時計の学習は、小学校入学後から2年生まで続きます。最近はデジタル時計が多いですが、日常生活を通じてアナログ時計にも触れられたら理想的ですね。

3.6歳児におすすめの知育玩具8選!

それでは「知育玩具選びの5つのポイント」をもとにおすすめの知育玩具8選をご紹介していきます!

筆者の娘が実際に使用したレビューも合わせて、ぜひご覧ください。

3-1.文字への理解を深められる知育玩具

1.ひとりでできる みんなでできる ことわざかるた

自動読み上げ機能がついたことわざかるたです。

ボタンを押すと読み上げてくれるので、ひとりでも遊ぶことができますし、二人いれば対戦をすることもできます。

絵札は46枚もあり毎回シャッフルして読んでくれるので、飽きずに遊ぶことが出来ます。 読み札にはことわざの意味も記載されています。

>>ひとりでできる みんなでできる ことわざかるた Amazon通販ページ

使用した感想

娘は一人っ子なので、自動読み上げ機能に大変助けられました。一人ではもちろんのこと、友達が遊びにきたときにも大活躍でした。

操作も、ボタンを押すだけなのでとても簡単です。 ことわざもすぐに覚えてしまい、この頃の子どもの記憶力の良さには驚かされました。

おすすめポイント

①一人でも楽しく遊べる

自動読み上げ機能のおかげで、一人でかるた遊びができるアイディア商品です。 音声も明瞭でわかりやすく、お値段のわりにかなりクオリティの高い商品でした。

②ことわざを覚えられる

ことわざを覚える機会は小学生になってからもたくさんありますが、興味、吸収力が高いこの時期こそ、様々な分野に触れるチャンスです。

大人が驚くほど、どんどん記憶が定着していきます。 絵札分のことわざが覚えられるので、時には大人以上の知識になります!

3-2.手先を使い、集中力を養う知育玩具

2.ホイップる パティシエデビューセット

生クリームの質感にそっくりな「ホイップるクリーム」を使って、可愛いスイーツが作れるおもちゃです。

ケーキやマカロンなどの土台にクリームを絞り、色とりどりの飾りを自分の好みでつけ、乾燥させたら完成です。

こちらのセットは、12個の作品を作ることができ、うち4つがキーホルダーになります。

6歳でもできる簡単な作業ですが、集中力を必要とし、自分のオリジナルを作る創造力も育まれます。

>>エポック(EPOCH) ホイップる パティシエデビューセット Amazon通販ページ

使用した感想

カラフルな本物そっくりなスイーツが作ることができ、作業工程もパティシエそのものです。

6歳でも簡単に作業できる内容ですが、最初は親のサポートが必要です。とは言え、あまりのリアルさに親も一緒になって熱中しました。

デザインも自由な発想で決められるので、女の子はもちろんのこと、男の子も楽しめる内容です。

おすすめポイント

①自由な発想で遊べる

作り方の基本はありますが、デザインは全て自由に作ることができます。

パーツもカラフルでバリエーションに富んでおり、何度も飽きることなく長く楽しめます。

②達成感を感じられる

作った作品は部屋に飾ったり、キーホルダーとしてバッグにつけて持ち歩いたりすることができるので、お子さまにとって「これは自分が作ったものなんだ」と目に見て実感できる貴重な機会となります。

完成というゴールが明確なので、達成感を感じられるところがおすすめです!

3.アクアビーズ5000ビーズトランク(2021ver.)

水でくっつく特殊な素材でできたビーズを使って、様々な形のマスコットを作ることが出来ます。

専用の土台に、色のついたビーズを並べて配置し、仕上がったところで霧吹きで水を吹きかけると、ビーズ同士がくっつきます。乾燥させると固まるので、様々な形の作品を作って楽しむことができます。

付属の専用イラストシートをもとに作ることもできますし、自分で考えたオリジナルのデザインにすることもできるので、お子さまならではの豊かなアイディアで表現することができます。こちらの商品は40種類5000個のセットなので、たっぷり遊ぶことが出来ます!

>>アクアビーズ 5000ビーズトランク(2021ver.) AQ-317 Amazon通販ページ

使用した感想

アクアビーズはビーズのサイズが小さく、表面が水に溶ける性質があるので、多少扱いにコツが要ります。水で接着させる前のビーズは少しの衝撃でずれてしまうので、完成直前に崩れてしまってガッカリ!というのもしょっちゅうでした。

しかし、だからこそ完成まで行き着くと大きな達成感が得られるようで、娘も熱中していました。

6歳くらいの年齢になると集中力がついてくるので、作品をいくつも続けて作ることもできるようになります。

おすすめポイント

①完成したときの達成感が味わえる

細かい作業を積み重ねた先には、完成したときの大きな達成感があります。

複雑な作業ではないけれど、丁寧に慎重に、集中して取り組む必要があるので、お子さまは作品が完成するたびに小さな「できた」を積み重ねることができます。

②難易度が自分で選べる

こちらのおもちゃは、作品のサイズや複雑さを自分で選んで作れるので、小さい作品を選べば10分かからず完成します。

この小さな達成感がお子さまにとって「もっと作ってみたい」という気持ちにつながり、より複雑な作品作りへ自主的に挑戦することができます。

③手先の巧緻性が養われる

小さなビーズを専用ピンセットで挟んで配置するので、手先の器用さが養われます。

ビーズの形も、球体のものと角があるものがあり、様々な組み合わせを考えられるので飽きずに創作することができます。

3-3.ルールをもとに、みんなで遊べる知育玩具

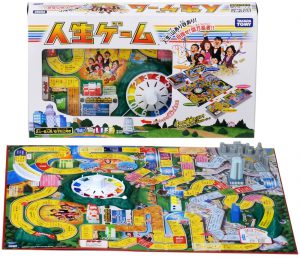

4.人生ゲーム

ルーレットを回して、すごろくのようにコマを進めていくゲームです。2〜6人で遊ぶことができます。

職業についたり、お金のやり取りがあったりと、自分で選択する場面が多く、駆け引きも必要なので、単純なすごろくより思考力が養われます。

>>タカラトミー(TAKARA TOMY) 人生ゲーム Amazon通販ページ

使用した感想

言わずと知れたボードゲームの定番ですね。

マス目の内容もその時代の世相に合った内容となっており、娘は興味津々で楽しんでいました。

プレイヤーの人数は2人でも十分楽しく遊べます。時折1人で遊ぶこともあるくらいにお気に入りでした。

様々な職業について知ることができ、お金の計算が必要な場面も多いので、「大きな数に慣れる」という点では大変重宝しました。

おすすめポイント

①お金の感覚が身につく

この年齢は、まだ一人でお金を払うような場面は少ないですよね。

このゲームでは、お金のルールや自分のお金を管理して扱う経験を楽しめます。 大きな数の感覚が身につくこともおすすめできるポイントです。

②様々な職業を知ることができる

人生ゲームに出てくる職業はお子さまが知っている定番のものばかりとは限りません。

「こんな職業があったのか!」という発見が、お子さまの視野を広げていきます。

3-4.数感覚が身につく知育玩具

5.学研のあそびながらよくわかる 木製100だまそろばん

遊びの中で、数をかぞえる練習ができます。

100までの数が見て分かるので、数感覚を養うにはぴったりの知育玩具です。

本体にセットして使用するするおけいこシートも付属しており、足し算や引き算などの基礎的な練習をすることもできます。

>>学研の遊びながらよくわかる 木製100だまそろばん Amazon通販ページ

使用した感想

最初はたまを移動させることが楽しかったようですが、こちらからの声掛けで「ママに黄色いお豆を8個ちょうだい」など、ごっこ遊びを通して「おもちゃ」として扱ううちに、娘も気に入ったようでした。

教えるまでもなく、「あと2個残っているからパパにあげるね」など、引き算の第一歩を自分で踏み出すこともできていました。

おすすめポイント

①見て、触って100までの数がわかる

1列10個のたまを動かすことで、小学校で何度も学習する「数の合成・分解」を、遊びながら見て触って自然と理解することが出来ます。

たまの列は10列あるので、1~100までの数をお子さまのレベルに合わせて遊べるのもポイントです。

②四則計算を自分の感覚で発見できる

1列の中で、たまを大きな塊から離して左右に寄せたり、くっつけたりして遊ぶことで、自然と引き算、足し算に触れることが出来ます。

親の声掛け次第で、学習的な訓練ではなく、自分の感覚で法則を発見したり理解したりできる楽しさがあるおもちゃです!

3-5.生活に必要なことを学べる知育玩具

6.くもんの日本地図パズル

都道府県が立体的なピースとなったパズルです。

ピースは、8つの地方ごとに色分けされたものと、白一色の2パターンに分けられており、都道府県名の表示はひらがなシールも入っています。

最初は、地方ごとに色分けされたピースを使いパズルを作成し、それができるようになったら、全部が白1色のピースの発展型に挑戦して、日本地図を完成させましょう。

>>くもん出版 くもんの日本地図パズル Amazon通販ページ

使用した感想

他の都道府県パズルと違い、ピースが立体的なところが特徴的です。手に馴染みやすく、パズル基盤に当てはめやすいところが娘は気に入ったようで、よく遊んでいました。

パズル基盤を使わずに、地方ごとに組み立てたり、目を閉じて形で都道府県名を当てたり、様々な使い方ができたところも良かったです。

白地図や地形図なども付録としてついているので、小学生の間はまだまだ活躍しそうです。

おすすめポイント

①自然と都道府県が覚えられる

遊びを通して都道府県名が覚えられることが一番のポイントです。

小学生になったらいずれ暗記するときが来ますが、この時期から遊びを通して都道府県の形や名前に触れることで、興味の幅がぐっと広がります。

②長く遊べる

パズル基盤にはうっすらと都道府県の形が表示されているので、都道府県名を読まずとも、形を覚えて当てはめていくことができます。

付属で白地図や地形図もついているので、小学生になってからも活躍するおもちゃです。

7.にっぽんいっしゅうかるた

読み札には、各都道府県の名所や名物が入っており、都道府県名を覚えられるだけではなく、特徴も一緒に覚えられるようになっています。

絵札の裏には、それぞれの県名、県庁所在地、特産物などの情報が地図とともに紹介されています。

付録として「にっぽんいっしゅうすごろく」もついています。

>>にっぽんいっしゅうかるた ―50音と47都道府県が覚えられる! Amazon通販ページ

使用した感想

このかるたは遊びながら、50音、都道府県名、それぞれの特徴が覚えられるので、長い期間遊べるところが気に入りました。

とくに、読み札のテンポの良さもあってか、各都道府県の特徴が子どもには覚えやすいようです。

娘は付録のすごろくも好きで、かるたとセットで遊ぶことが多かったです。

おすすめポイント

①47都道府県の名前と特徴を覚えることができる

読み札の最初に都道府県名が出てくるわけではないので、名所や名物を聞きながら「どこのことかな?」と予想しながら絵札を探すことになります。

耳からも目からもその都道府県の名前や特徴が入ってくるところがポイントです。

②絵札の裏面やすごろくなど多彩な遊び方ができる

絵札の裏側には、県名や県庁所在地、特産物が地図とともに紹介されており、充実の情報量です。

付属品にすごろくもあり、アイディア次第で多彩な遊び方ができる点がこのおもちゃのポイントです。工夫次第で小学生以降も活躍すること間違いなしです!

8.くもんのNEWSくるくるレッスン

文字盤の色と針の色が対応しており、短針と長針の読み方が覚えやすいよう工夫されたおもちゃです。

文字盤の細かい表示を隠すカバーも付属しているので、お子様の理解度に合わせて使うことが出来ます。

>>くもん出版 くもんのNEWくるくるレッスン Amazon通販ページ

使用した感想

子どもにとっては、長針の読み方はなかなか難しいようでしたが、知人から勧められたこちらの時計は、針の色と文字盤が対応しているので、娘もわかりやすかったようです。

また、小窓部分に文字で表示されるので、答えを確認しながらすすめることができました。

本物の時計のように時は刻みませんが、その分好きに針を動かせることも良かった点です。

おすすめポイント

①自由に針を動かすことが出来る

電池が入っていないので、時計としての機能はありませんが、その分自由に針を動かして時間を作れるところがポイントです。

②理解度別に仕様を変えられる仕掛けが多い

文字盤への理解が進んだら、表示を隠すカバーを使用したり、「●時●分」の表示部分の小窓を閉めて隠したりすることができるので、お子さまの理解度別に使うことが出来ます。

4.知育玩具で楽しく遊んで、自然と力を身に付けよう!

いかがでしたでしょうか。

知育玩具は、楽しく遊ぶ中でたくさんの力が身につきます。

心身ともに伸び盛りの6歳にこそ、年齢に合った玩具を選ぶことで、今ある能力を更に豊かに養うことができます。

この記事を参考に、ぜひお子さんの発達段階にぴったりなおもちゃを選んでみてください!

将来活きる力を育てる!IT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」[PR]

LITALICOワンダーは「好き」を「力」に変えるプログラミング教室です。

お子さんの個性、強み、興味といった「好き」をもとにオーダーメイドのカリキュラムを受講することができます。

その内容はゲームプログラミング、ロボット、デジタルファブリケーションなど様々。

さらに、「LITALICOワンダー」の運営元・株式会社LITALICOは、発達障害・ADHD・学習障害のお子さまへの学習支援・教育支援を行う「LITALICOジュニア」を運営しています。

学習やコミュニケーションに不安がある…

集中して授業を受けられるか心配…

そんなお悩みをお持ちのお子さまでも、安心して通塾できるのもポイントです。

只今無料体験実施中!

お問い合わせはこちらから>>リタリコワンダー

※1 参考文献

川端 博子, 鳴海 多恵子(2009)小学生の手指の巧緻性に関する研究―遊びと学習面からの一考察― 日本家政学会誌 60 巻 2 号 p. 123-131

・3歳のお子さまにおすすめの知育玩具をご紹介

3歳児のおもちゃは発達段階を理解して選ぼう!おすすめのおもちゃ6選をご紹介!

・4歳のお子さまにおすすめの知育玩具をご紹介

4歳児の知育玩具は発達段階に合わせ選ぼう!おすすめのおもちゃ8選をご紹介!

・5歳のお子さまにおすすめの知育玩具をご紹介

買ってよかった!5歳児の発達を促すおすすめ知育玩具・おもちゃ17選【レビューあり】