幼児のSTEAM教育!おうちで簡単にできる遊びのアイデアとおもちゃを紹介

この記事を書いた人

yurinako

- 司書教諭

- 幼稚園教諭

- 小学校教諭

- 子育て支援員

小2と年長の娘のママ。

小学校教員として15年間勤め、小学1年生から6年生までの担任を経験し、

のべ1500人以上の子どもたちを指導してきました。

小学校教諭、幼稚園教諭、司書教諭、子育て支援員の資格を持っています。

親子で一緒に、本やダンス・料理を楽しんでいます!

近頃、教育・子育ての本やメディアで「STEAM教育」がよく取り上げられていますね。しかし、「STEAM教育とは何か、よくわからない」「特別な習い事に行かなきゃいけないのかな」「何歳から始めた方がいいの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、STEAM教育の初めの一歩は、おうちでの遊びや日常生活の中にたくさん溢れています。

おうちの方のちょっとした声かけ・仕掛けで、お子さんが新たな発見をしたり、ものの仕組みを考えたりすることができますよ!

今回は、おうちで簡単にできるSTEAM遊びとおすすめのおもちゃ10選をご紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。

目次

2.おうちでSTEAM遊びアイデア―science(科学)編―

3.おうちでSTEAM遊びアイデア―technology(技術)編―

4.おうちでSTEAM遊びアイデア―engineer(工学)編―

1.STEAM教育とは何か

そもそもSTEAM教育とはどんなものなのでしょうか。

まずは、STEAM教育とはどんなものか、おうちSTEAMで身につく力、そしておうちSTEAMを見守る大人の心の準備について、お伝えします。

1-1.「STEAM」は5つの略称

「STEAM」は、5つの要素の頭文字を組み合わせた造語で、それぞれ、

S=Science(科学)

T=Technology(技術)

E=Engineering(工学・ものづくり)

A=Art(芸術・文化等)

M=Mathematics(数学)

を表しています。

AI時代・そして持続可能な社会を生き抜いていく世代である子どもたち。

そんなこれからの社会の変化にも対応できる人間に育てるため、STEAM教育が提唱されました。

子どもが自分で課題を見つけ、自分なりの解決方法を考え、自分で実践していくというスタイルを大切にすることで、論理的思考力や問題解決能力を育む教育手法です。

プログラミング教育もSTEAM教育の1つと言われています。

STEAM教育についてこちらの記事で詳しく解説しています!

・「STEAM教育とは? 保育園・幼稚園や小学校での実践例もご紹介!」

1-2.おうちSTEAMのメリット

子どもたちの毎日には、STEAMの要素があふれており、おうちで取り組めることがとてもたくさんあります。

おうちSTEAMのメリットを2つご紹介します。

①おうちにあるものやいつもの場所でできる

おうちSTEAMには、それ専用のキットや教材は必要ありません。

普段お子さんが使うおもちゃ、家にある家事道具、いつも行く公園やお店が教材ですので、初期投資は必要ありません。

お子さんの興味が広がり、「もっとやってみたい!」「もっと調べたい!」となったらそれに応じた道具を用意していけばよいです。

②STEAMは私たちの日常に密接な出来事だと捉えられる

お子さんにとって当たり前にある身近なものを使って、科学・技術・数学などの基礎になる仕組みに触れさせます。

すると、似たようなものに出会ったとき「あのおもちゃもこんなふうにできているのかな」「この間やったことと似ているからできそう!」と連想することができます。

日常の中に科学や技術などの要素を見つけることができるようになり、学びを身近なものとして捉えることができるようになります。

1-3.おうちSTEAMを「見守る」、大人の心の準備

「教える」や「指導する」ではなく「見守る」と表現したのには、理由があります。

おうちSTEAMでは、必ずこれを理解させるという明確な目標があるわけではありません。

あくまでも、STEAMの見方・考え方に触れさせるというのが目的です。

また、大人が解決法や答えを教える必要はありません。

子どもなりに考える経験をたくさん重ねること、知りたいことは自分で試したり調べたりすることが、ゆくゆくの問題解決能力や自主性につながります。

同じテーマでも、たった1回の声掛けだけでとても興味を持ち「もっと、もっと!」と探求していくお子さんもいれば、何回誘っても全く関心を示さないお子さんもいます。

それでいいのです。無理強いする必要はありません。

「今この子は違うことに興味が向いてるのね」と捉えましょう。数か月してもう1度同じ声かけをするとハマることもあります。

そして一つでも強く関心をもつものがあれば、継続したり深めたりして、さらに世界を広げていくことができます。

お子さんの“大好き”を見つけるために、様々な遊びに触れるチャンスを作ってあげましょう。

ここからは、おうちでできるSTEAM遊びのアイデアをご紹介します。

お子さんの年齢や発達に合うものを試してみてくださいね。

2.おうちでSTEAM遊びアイデア―science(科学)編―

科学的な思考に大切なのは、「なんでこうなるの?」という疑問、「これが動いたからこっちも動くんだ!」という因果関係の理解です。

お子さんなりの「なんで?」という疑問に付き合ってあげることがポイントです。

2-1.色まぜ遊び

・対象

2歳ごろ~

※ペットボトルからコップに水を注ぐことができればOKです

・準備する物

絵の具、または色鉛筆、またはジュースなど

■遊び方

①ペットボトルに水を入れ、絵の具を溶かして色水を作ります。色は赤・青・黄色(三原色)がおすすめです。

②紙コップやおままごとのコップに注いで、混ぜていきます。

★絵の具を口に入れてしまいそうで心配な場合は、オレンジジュースとカルピス、コーヒーに牛乳を入れるなど、飲み物でも大丈夫です。

■ねらい

混ぜると変化が起こることを実感させるのがねらいです。

「赤に黄色を入れるとどうなるかな?」と予想させたり、「混ざったね!これは何色?」と考えさせる声掛けをしましょう。

まだ色の名前がわからないお子さんの場合は、「これは何に似ている色かな?」「ほんとだ、みかんの色だね」と身近なもので例えるのもいいですね。

2-2.煙の謎

・対象

3歳ごろ~

・準備する物

なし

■遊び方

①水蒸気が白い煙のように見える現象に関心を持たせます。

お子さんが認識しやすいものから順に

- お風呂のお湯から立ち上る湯気

- 寒い日に「はぁ~」と息を吐いたときの呼気

- ドライアイスから出てくる二酸化炭素

などがあります。

②お子さんが「煙だ!」と関心を持った時に、「ふーって吹いてみようか」「どうやったら白い息が出たの?」と楽しんでみましょう。

■ねらい

何度も繰り返すうちに、寒い日だけ呼気が白くなる、水だと湯気が出ないなど、お子さんなりの発見につながります。

中には、「お風呂が雲みたい!」など天気との関連にも気づく子もいます。

お子さんが特に聞いてこなくても、「雲の仕組みはね…」と教える必要はありません。

「白い煙」について考えた経験が、のちの学びに結び付いていきます。

3.おうちでSTEAM遊びアイデア―technology(技術)編―

私たちの身の回りにあるものは、先人の知恵や研究によって作られています。

「どんなふうになっているんだろう?」「どうしてこうなるの?」と、物事の仕組みや因果関係を考えることが、テクノロジーの第一歩になります。

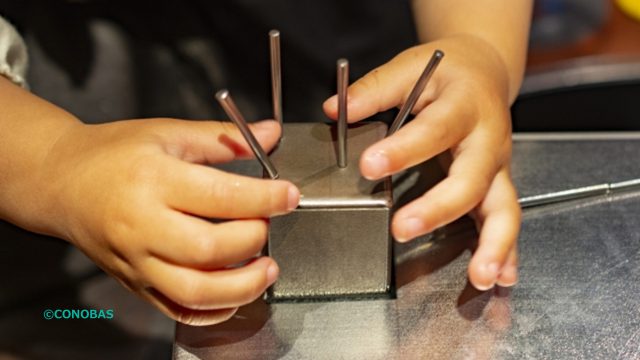

3-1.磁石で遊ぼう

・対象

3歳ごろ~

・準備する物

磁石

■遊び方

①磁石を使って、くっつくものとくっつかないもの探しをしてみましょう。

まずは、お子さんのおもちゃからチャレンジです。

次は、文房具やキッチン用品など、お子さんが触れたことのあるものを試してみましょう。

電化製品など、磁石をつけると壊れやすい物があることも知らせると良いです。

②磁石に慣れてきたら、今度はどんなものを挟むことができるか調べてみましょう。

厚さの違う紙や布、プラスチックなど、いろいろなものを挟んで、磁石がくっつくかどうか試してみます。

■ねらい

ご家庭の冷蔵庫に、マグネットはありますか?

保育園や幼稚園から配布されたお便りなど、見落とさないように掲示していることも多いですよね。

どんなものに磁石がくっつくか試していると、「銀色のものにはよくくっつくなあ」など、子どもなりに規則性を見つけていきますよ。

3-2.中はどうなってる?

・対象

3歳ごろ~

・準備する物

野菜や果物、使わなくなった文房具など

■遊び方

例えば野菜や果物なら、次のように進めていきます。

①まず切る前の状態の形や色を観察します。

「これなーんだ。れんこん、当たり~!」

②切ったらどんな形か・色か予想します。

「れんこんの中ってどうなってるのかな?」

③お子さんが切る方向を考えてみましょう。

「どんな向きで切りたい?」

④半分に切り断面を観察してみましょう。

「穴が開いてるんだね/あれ?縦長の穴が開いてる」

他にも、子ども用おもちゃの電池交換をしたり、使わなくなったボールペンを分解して中の仕組みを調べたりするのも楽しいですよ!

■ねらい

物の仕組みや構造に関心を持たせる遊びです。

外から見た姿だけではわからない中の仕組みに関心をもつことができます。

4.おうちでSTEAM遊びアイデア―engineer(工学)編―

「工学」とは、「工業に役立てることを目的として、新製品や新技術を研究する学問」のことです。

「電子」工学、「人間」工学などと何のための工学なのか表現されることが多いです。

物を操作して組み立てたり、どう動かすとどのように変化するか想像したりすることで、空間認知能力・創造力につながります。

4-1.空き箱遊び

・対象

2歳ごろ~

・準備する物

お菓子などの空き箱

(様々な大きさ・形があると良いです)

■遊び方

①まずは、箱を高く積み上げて遊んでみましょう。

- バランスをとるにはどうしたらいい?

- 大きい箱を先に、小さい箱は後から積むと高く積むことができる!

- 横向きではなく縦向きに積むと高くなる!

など、高く積むという目的があると、子どもは様々なポイントを意識します。

②お子さんが箱を重ねたり並べたりして何かを作っているような様子が見えたら、「今何を作っているの?」と聞いてみましょう。

お子さんのイメージの中ではお城かもしれないし、新幹線かもしれません。

このように、何かに見立てて遊ぶことを「見立て遊び」といいます。

大人が「○○を作ってみたら?」と勧める必要はありません。お子さんのイメージしている世界観を、一緒に楽しんであげましょう。

■ねらい

初めは慣れなくても、繰り返すうちにどうやったら高く積むことができるか、ポイントを意識し始めます。それまではじっくりと見守ってあげましょう。

「見立て遊び」は想像力にもつながる遊びです。お子さんを見守りながら、お父さん・お母さんも一緒に楽しみましょう。

4-2.タングラム遊び

タングラムとは、三角形と四角形のパズルです。

正方形を四角形や三角形(全7ピース)に切り分けたものを使って、いろいろな形を作ります。

・対象

4歳ごろ~

・準備する物

タングラムカード

(市販の物、または折り紙でつくってもOKです)

■遊び方

①初めは、三角形のピースを見て、「これは何の形かな?」「おにぎりに見えたんだね」など、見立て遊びをしてみましょう。

②次は2つのピースを使います。例えば、正方形の上に三角形を乗せると、家の形に見えます。

③慣れてきたお子さんには、お手本カードを見せ、その通りにタングラムを並べられるか、チャレンジしてみることもできます。

■ねらい

ピースを組み合わせる際には、辺の長さが同じピースを探したり、組み合わせると直角になるピースを見つけたりする必要があります。

お子さんは謎解き感覚で遊びながら、自然と図形の基本的な感覚が身についていきます。

5.おうちでSTEAM遊びアイデア―art(芸術、文化)編―

お絵描きや工作が大好きなお子さんは多いですよね。

今回は、身近にあるものを別のものに見立て、イメージを膨らませながら行う見立て遊びをご紹介します。

美術やデザインを身近に感じるきっかけになるでしょう。

5-1.お顔を探そう

・対象

2歳ごろ~

・準備する物

丸シールと油性ペン

(丸シールは100円ショップなどで購入することができます)

■遊び方

①まずは身の回りにある「顔」を探してみましょう。

自動車を正面から見ると、顔に見えたことはありませんか。ナンバープレートが口、ヘッドライトが目のように見えます。

車が主人公のアニメ映画もありますよね。他にも、家や町の中には、顔に見えるものがたくさんあるので、見つけてみましょう。

②白の丸シール2つに、油性ペンで目を書き、お子さんのおもちゃや、家で普段使っているものに貼ってみましょう。

普段当たり前に使っているものに目のシールを貼ることで、物にも表情が出て、命が吹き込まれたように感じられます。

油性ペンで目を書くときに、ウインクした目、驚いた目など工夫すると、さらにお子さんは盛り上がるでしょう。

■ねらい

顔を作りだす遊びもお子さんには楽しい見立て遊びの1つです。

本来の使い方とは視点を変えて捉えることで、固定観念のない柔軟な考え方や多様なものの見方ができるようになります。

5-2.何に見えるかな?

・対象

4歳ごろ~

・準備する物

紙、クレヨンやペンなど

■遊び方

①紙に、三角形や丸など、おこさんにとって身近な形をいくつか描きます。

②何に見えるかお子さんに聞き、お子さんの答えたものを書き足して絵を描いていきます。

例えば、丸を縦に2つ重ねたものを見て、「これ何に見える?」と聞いてみます。

「ゆきだるま!」と答えたらバケツや枝を書き足します。「お団子!」と答えたら、串やお皿を書き足します。

もっと難しいことを望むお子さんもいますよね。そんなときは、最初の形からお子さんに任せてみましょう。

③「10秒間、紙にぐちゃぐちゃを描いてね」と伝え、無意味な線を描いてもらいます。

ぐちゃぐちゃ・ぐるぐる・ギザギザ…何でもいいのです。そこから何が見えるか考え、絵を描き足していきます。

■ねらい

これも見立て遊びの1つです。

何に見えるか聞かれると、お子さんの頭の中では、〇が2つ並んでいるものの情報をフル回転で集めます。この思考が、記憶力・想像力につながります。

6.おうちでSTEAM遊びアイデア―math(数学)編―

日常の中にある、数や量に注目しましょう。

特にお子さんの好きな食べ物なら、より平等に分けたいという思う「必要感」が生まれるので、取り入れやすいです。

お子さんに必要感が生まれた時が、学びどきです。

6-1.みんなで分けよう

・対象

4歳ごろ~

・準備する物

個数を数えられるもの:いちご・クッキー・ミートボールなど

量を数えられるもの:ピザ・ジュースなど

■遊び方

用意したものを必要な人数分に分けていきます。

いちご・クッキー・ミートボールなどは、「1,2,3…」と個数を数えながら分けていきます。ピザやジュースなどは量を比べるので、個数ものよりも高度な考え方です。

どのように切り分けると等分できるか、考えながら、一人分、二人分…と分けていきましょう。

「おねえちゃんだけ多いのはずるい!」など、公平であることの大切さを感じられるようになってきたお子さんにおすすめです。

みんなで分けよう、という感覚をもっていないお子さんには、まだ早いかもしれません。

■ねらい

ポイントは、個数ものと量もののどちらも扱うことです。

みんなで等しく分けるという経験が数・割り算・分数・面積の概念につながります。

6-2.トランプ遊び

・対象

4歳ごろ~

・準備する物

トランプ

■遊び方

数字を読む必要性がある遊びがおすすめです。

お子さんのレベルに合わせて使うカードを減らしたり、増やしたりしてみてください。

①神経衰弱

- まずはA,J,Q,Kを使わずに遊んでみましょう

- 最初はハートとダイヤなど2つのマークだけにしてあげると配置が覚えやすいですよ

②神経衰弱

③七並べ

④ババ抜き

⑤ジジ抜き

(①~⑤:難易度の易しい順)

■ねらい

トランプを使うと、数字を読むことに慣れていきます。

スピードは求めずじっくり考える時間を確保してあげましょう。

7.STEAM教育に役立つおもちゃ10選と遊び方

STEAM教育のポイントの一つは、一つの分野にとらわれずに横断的な学びに取り組むことです。

もともとは理数系の分野をベースにしたSTEM教育にアートの要素を取り入れることで、創造性を育み、分野を超えて考える力や新しい視点で課題を見つけ、問題解決へ導く力を育むことを目指しています。

ここでは、横断的学びを促進するSTEAM教育向けの市販のおもちゃをご紹介します。

また、いつものおもちゃをSTEAM教育に活かすための声かけや遊び方もあわせてご紹介します。親子で一緒に楽しみながら学びを深めてみましょう。

7-1. 双眼鏡

倍率6倍まで拡大できる子ども用双眼鏡です。プラスチック製で覗き口がゴムでできているため、小さなお子さんでも安心して使えます。

軽くて首にかける紐もついているので、屋外での動植物などの自然観察をするのにぴったりです。

【おすすめポイント】

双眼鏡での自然観察は、いつもと違った視点に気づいたり、新しい発見があったりとお子さんの観察力を高め、科学の芽を育ててくれます。観察して新しいものに出会う経験はとても貴重です。親子でたくさん話し合えるといいですね。

疑問がわいたら、さらに観察したり、本で調べたりして、自ら調べたり、考えたりする力を身につけていきましょう。

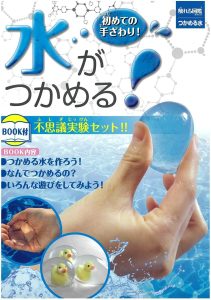

7-2. 触れる図鑑 つかめる水不思議実験セット

水と付属の粉を混ぜて、ひんやりプルプルしたわらび餅のような「つかめる水」を作る実験キットです。説明書もついています。

出来上がった「つかめる水」の触感を楽しんだり、色水やビーズを加えてオリジナル作品を作って遊べます。

粉は無害なものなので、小さなお子さんでも扱えます。

>>「触れる図鑑 つかめる水不思議実験セット」 Amazon販売ページ

【おすすめポイント】

科学変化の様子を見る経験は、お子さんの好奇心を高めます。「不思議だな」「どうしてかな」と関心を持って、科学への興味につながります。

うまく丸くできなくても、いろいろな形に出来上がった「つかめる水」にお子さんたちは大笑いして大いに楽しんでくれます。楽しみながら、自然に科学への関心を高められますよ。

【注意ポイント】

分量を正確に量ったり、完全に溶かすのが少し難しいかもしれません。3歳以下のお子さんには、お父さん・お母さんが作る様子を見せてあげましょう。

7-3. くま天秤

くまの天秤には、くまの人形、数字、コイン、計算カードがついています。

天秤のお皿の上に小さなくまの人形や、コイン、数字を置いて重さ比べをして遊べます。

また、数の学びが進んできたお子さんは、カードと同じようにくまを並べて、足し算・引き算の学習もできます。

【おすすめポイント】

天秤が傾いたり、釣り合ったりするのを遊びながら確かめていくうちに、天秤の原理が理解できるようになります。

最近は、シーソーが置いてある公園も減って、「重い方が下がる」ということを体感したことがないお子さんも増えているようです。

幼児期には言葉で説明して理解するよりも、実際に見たり経験したりすることで納得し深い理解へとつなげることが重要です。「天秤」でたくさん遊んで、数や重さに対する理解を深めましょう。

7-4. ごっこケーキプレイセット

6等分できるホールケーキとデコレーション、ろうそくのセットです。

ケーキ台、お皿やフォークもついていて、楽しくごっこ遊びができます。

【おすすめポイント】

ごっこ遊び用のケーキのおもちゃですが、遊び方の工夫でSTEAM教育につなげられます。

まずは形に注目してみましょう。ホールケーキは円筒形、上から見ると扇形が6つ、ケーキを切った断面を見ると長方形です。タングラムや折り紙などで同じ形を用意しておいて、「この形はどれと同じ?」とあてっこすると、おこさんも形に注目しやすくなります。

また、ケーキにはろうそくやデコレーションを刺せるので、数を数えながら飾ったり、みんなでケーキを分けるとどうなるかなど数に注目した遊びもしてみましょう。

最後はお皿を配ってみんなでモグモグ、あ~美味しかったとごっご遊びを楽しむといいですね。

お父さん・お母さんの声かけで数や形、想像力など様々な角度から楽しく遊びを広げて、STEAM教育につなげていけますよ。

7-5. 木製パズル・お絵描きボード

黒板のついた木の箱の中に、黒板拭き、水彩筆、木製マグネットが入っています。

マグネットでパズルのように遊んだり、マグネットを並べて、自由に絵を描きたして遊んだりもできます。

【おすすめポイント】

木製マグネットは丸、三角、四角の図形の他、男の子、女の子、雲などの絵のついたものがたくさん入っていて、想像力を膨らませて見立て遊びの絵を作ることができます。

形を使った見立て遊びは、図形に対する感覚や創造力を伸ばすのにぴったりです。自由な発想を楽しみながら、数学とアートの力を同時に引き出せる おもちゃです。

7-6. 手作り万華鏡

日本の伝統的なおもちゃの一つである万華鏡を、簡単に手作りできるキットです。

【おすすめポイント】

まずは完成した万華鏡で遊んでみましょう。「うぁ~きれい!」「すごい!」「どうなってるの?」などお子さんの興味が出てきたら、「これ、作れるんだよ」と一緒に作るといいですね。外からは分からなかった仕組みに触れ、お子さんは興味深々です。

まだ万華鏡が綺麗に見える仕組みが理解できなくて大丈夫です。「どうしてこうなるのかな?」という疑問がわくことを大切にしましょう。物事を観察したり、考えたりする力につながっていきます。

7-7. チューブブロック

カラフルなチューブとコネクターを直感的に組み合わせて、自由に形を作って遊べるブロックです。

お子さんの背丈を超えるような大きな作品も、比較的簡単に作ることができます。

【おすすめポイント】

曲線も簡単に作れるので、一般的なブロックよりも自由な発想を表現しやすいです。お子さんの想像力を無限に伸ばしてくれます。

形を作っていくのには、空間認知力や構成力・創造力も必要となるため、技術・工学的な思考も同時に育むことができますよ。

7-8. ころころくみかえスライダー

ビー玉を転がす道を作って遊ぶおもちゃです。

木製のレールやドミノ牌、渦巻レール、ベルなどを組み合わせて、ピタゴラスイッチのようなコースを作ることができます。

【おすすめポイント】

コースを組み立てて遊んでいるうちに、空間認知力、論理的思考が高められていきます。またイメージしたコースをうまく組み立てるには、試行錯誤を繰り返し、問題解決を図るための考える力も自然に養われていきます。

完成してビー玉がうまく転がった時の達成感は何ものにも替えがたいですね。親子で一緒に楽しみましょう!

7-9.マイプログラミングペットいぬ

絵本のストーリー通りに犬を動かして遊びます。プログラミングの基礎を体験できるおもちゃです。

>>「マイプログラミングペットいぬ」 Amazon販売ページ

【おすすめポイント】

絵本通りに犬を動かすにはどうすればよいかを考えます。その上で、その動きを矢印の向きに変換していくのです。

一連の動きを論理的に順序だてて考えるプログラミング思考を促してくれます。

絵本通りの動きを完成させるために、お子さんは絵本の説明をよく見て、何度も試しては考えてやり直します。完成までの過程で考える楽しさを覚え、粘り強さも身についていきますよ。

7-10. ニューブロックプログラミング

「井」形のパーツをはじめ、数種類のパーツを組み合わせて自由な形を作って遊べるブロックです。

コックピット、モーター、LEDパーツなどを使うと、パソコン不要で、プログラミングして動かすこともできます。

>>「ニューブロックプログラミング」 Amazon販売ページ

【おすすめポイント】

各パーツは大きく柔らかいプラスチック製なので、2歳くらいのお子さんでもブロック遊びを楽しめます。組み合わせの自由度が高く思ったままの形を作れるので、お子さんの創造力、思考力や集中力を高めてくれます。

4~5歳になって、順序だてた考え方がわかるようになってきたら、プログラミングにも挑戦してみるといいですね。自分の作った形をどちらの方向へ、どの順番で動かすかを考えて、それぞれの命令を請け負うクルーをコックピットに順番に乗せます。

予測する力、順序立てて考えていく力がプログラミング思考の基礎につながっていきます。予想外の動きをしてしまったときもおもしろくて、考えることが大好きになりますよ。

8.親子で楽しく!STEAM遊びで問題解決能力を育もう

今回は、幼児期からおうちでできるSTEAM教育についてご紹介しました。

お子さんの日常生活の中には、STEAM教育のベースになるものがたくさんあります。

そこにちょっとした声かけやしかけを加えることで、お子さんの考えがぐっと深まったり、新しい物の見方ができるようになったりします。

家で過ごす時間が長くて飽きてしまったとき、テレビやYouTubeばかりを見せるのもなあ…と感じたとき、ぜひチャレンジしてみてください!

STEAM教育に役に立つおもちゃで遊んで、自ら発見したり、考えたりする力をどんどん身につけていきましょう。

将来活きる力を育てる!IT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」[PR]

LITALICOワンダーは「好き」を「力」に変えるプログラミング教室です。

お子さんの個性、強み、興味といった「好き」をもとにオーダーメイドのカリキュラムを受講することができます。

その内容はゲームプログラミング、ロボット、デジタルファブリケーションなど様々。

さらに、「LITALICOワンダー」の運営元・株式会社LITALICOは、発達障害・ADHD・学習障害のお子さまへの学習支援・教育支援を行う「LITALICOジュニア」を運営しています。

学習やコミュニケーションに不安がある…

集中して授業を受けられるか心配…

そんなお悩みをお持ちのお子さまでも、安心して通塾できるのもポイントです。

只今無料体験実施中!

お問い合わせはこちらから>>リタリコワンダー

関連トピックをご紹介!

買ってよかった!5歳児の発達を促すおすすめ知育玩具・おもちゃ17選【レビューあり】

【5歳児】論理的思考力を育む!おすすめの知育パズル5選をご紹介!

子どもの選択肢が広がる!空間認知能力とは?高める遊びや知育ゲームを紹介