3歳児おすすめ「社会性」を育む王道絵本5選|時代を超えて伝えたい

この記事を書いた人

原島円

- 幼稚園教諭

- 保育士

こども園にて15年間勤務。0歳〜6歳までの担任を経験してきました。また、併設されていた学童保育の担当経験もあります。

ヨーロッパのおもちゃに魅了され、おもちゃコーディネーター®︎の資格も取得しました。おもちゃで遊ぶことを通して子どもの発達・発育を日々勉強しています。

現在は2歳差姉妹の母でもあり、育児に仕事に毎日奮闘中です。

得意なことは、絵本の読み聞かせ、積み木遊び、感触遊びです。

3歳前後の子どもは、自分の視点からモノゴトを捉える自己中心性があります。

※一般的な自己中という意味ではありませんよ!

そのため、大人から見ると「わがままだなぁ」と感じることがあるかもしれません。

保育園や幼稚園、その後の小学校生活を考えると、親としては「みんなで楽しく過ごせるようになってほしい」と思うこともあるかもしれません。

今回の記事では、3歳前後の子どもの「社会性」がどのように育まれていくのか、社会性を育むために絵本を活用するメリットについて解説します。

また、この時期の子どもが物語を理解できる目安や、社会性を育むためにおすすめの絵本を紹介していますので、読み聞かせの参考にしてみてくださいね。

目次

1.3歳頃から身につけたい社会性とは?

社会性とは、「人が社会の中で適応的に生きていくために必要な能力や特性」といった広い概念です。

これは単に、個人より集団行動を重んじるという意味でも、社会に存在するルールや規律を守って行動することとも違います。

生きていくその社会の時代背景や文化、価値観がありながら、そのうえで、わたし(自分)が積極的に考え、行動していくために必要な心理的な力であると考えられます。

少し難しい概念ですが、社会性をもてるからこそ、争うことなく、誰かと共に生きていくことができるといえるかもしれません。

また、社会性によって他者や今ある文化を理解できるからこそ、自己(自分)を確立し、新しいものを生み出すことができるとも考えられます。

3歳前後になると、「ママとわたし」「先生とボク」といった対人関係が発展して、子ども同士の関係性も含めて社会が広がっていきます。

ここでは、3歳頃から身につけたい社会性を「生活面」や「遊びの面」から解説していきます。

1-1.3歳児の社会性

まずは、3歳前後から身についてくる社会性についてみていきましょう。

この時期は、友達と遊びたいと思いはじめる、自分の思いを主張できることを通して社会性が見えてくる時期です。

自分の思いを伝えるのが少しずつ上手になってきて、言葉でのコミュニケーションもとれるようになってきます。

友達に興味をもち、仲間をつくろうとしたり、一緒に同じことをするのが楽しいと感じたり、ケンカなどのトラブルがあっても、相手の話を聞いたり尊重できるようになります。

一方で幼児期は、自分の体験を基に考える「自己中心性」が強く表れます。

この時期は、相手や行動を理解することが難しく、相手を思いやったり理解しようとする気持ちも、自分が実際に感じたことや経験したことに限られます。

そのため、この時期は大人のサポートを通して社会性が育まれます。

1-2.「生活面」での社会性の発達

生活面では、「にんじんをとってきてください」「じゃあ、〇〇くんはおそうじ当番です」など、お手伝いを通して、家族やグループの中で役割をもつことを好むようになります。

自分でできたことから、達成感を得ることで、家族という社会、園という社会に帰属するよろこびが感じられます。

そのような経験を積み重ねて、自分は社会の中で役割をもって行動することができるという体感を身につけていきます。

また、年下児のお世話をしたり、年上の子の活動に対して憧れをもつようになります。

1-3.「遊びの面」での社会性の発達

遊びの面では「ルールのある遊び」ができるようになってきます。

言葉の発達にともなって、「してはいけない」「してもいい」といった約束事の意味を理解して行動できるようになってきます。

そのため、おままごとやおにごっこといった集団遊びにも楽しさを感じられるようになります。

この時期の子どもは、他の子どもと関わることで、協力や競争、コミュニケーションの基本的なスキルを育んでいきます。

〇コラム:社会性と社交性って同じ?

社会性と似た言葉に「社交性」があります。

社交性とは、上手に人間関係を築く能力を指し、自己イメージやコミュニケーションスキル、感情調整能力などが含まれます。

社交性が高いことだけでは、社会へ適応する力「社会性」が高いとはいえませんが、社交性は社会性の大切な要素です。

2.社会性を育むための絵本の活用│3歳前後の物語理解の発達

子どもの社会性を育むためには、自分で経験したり感じることが大切だとお話ししてきました。社会性を育むためには、お手伝いをしてもらったり、集団での遊びの場をつくることも大切です。

また、「絵本」を活用することもぜひ取り入れたい方法です。絵本を通じて、他者の気持ちを理解したり、さまざまな社会的な状況を学ぶことができます。

個人差はありますが、3歳前後になると簡単な「物語の流れ(ストーリー)」を理解し、登場人物の気持ちに共感できるようになります。

この時期は、分かることにも限界があるため、物語の全てを理解しているわけではないかもしれません。

しかし、物語は「想像力」「創造力」を豊かにする土台として、今後に大きく影響します。

例えば、物語の中で感じた「ねこさんは、〇〇されてかなしそうだった」という気持ちは、「友達は〇〇されたから悲しかったかもしれない」という思いやりや状況の理解につながっていきます。

3.3歳児の社会性を育む絵本の選び方

実際に3歳児の絵本を選ぶとなると、具体的な目安がわからず迷いますよね。

お話しした通り、3歳児は「簡単な物語」を理解し、「登場人物」の思いに共感できるようになります。

このような3歳前後の子どもの理解力を踏まえ、相手の気持ちを考えることにつながるテーマがおすすめです。

「叩いたら痛いぞ!悲しいぞ!」「泣いちゃったら、ごめんねって言おう」といったダイレクトなメッセージを伝えるストーリーも良いですが、子どもの特性によっては、優しい気持ちや思いやりが自然に感じられる絵本を選ぶのも良いでしょう。

コラム:絵本選びって難しい!子どもが好きな絵本・ママが好きな絵本

絵本選びに迷ったら、子どもがその時に好きなもの、興味や関心のあるものを題材とした絵本を選ぶと良いでしょう。

好きなものが題材となっていると、何度も繰り返し読む機会が多くなるだけでなく、絵本自体の内容が入ってきやすいので、印象に強く残りやすくなりますよ。

また、ママが子どもの頃に読んでもらった絵本を選ぶのも1つの方法です。

幼少期に読んでもらい、今でもママ自身が良い印象として残っている絵本は、ベストセラーの絵本が多いと思います。長きにわたって読み継がれている絵本は、世代を超えて大切なことを教えてくれますよ。

親子で同じ年代に同じ絵本を楽しめることは、感慨深く感じられるでしょう。

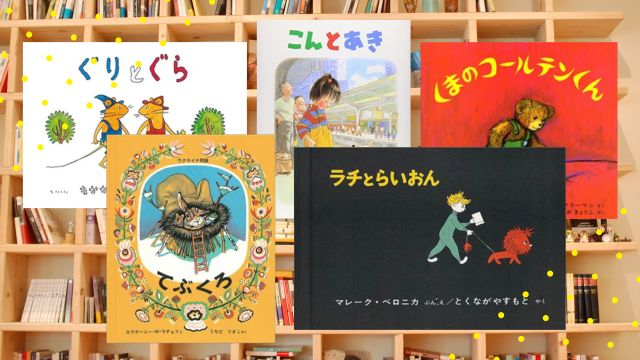

4.社会性の土台が育める絵本おすすめ5選

社会性の育ちが期待される絵本は沢山あります。

それではここで、社会性の土台をほんわかと育めるおすすめの絵本を5つご紹介します。

4-1.ぐりとぐら

〜あらすじ〜

のねずみのぐりとぐらはある日、森で大きな卵を見つけます。

2人はアイディアを出しあい、卵を使ってカステラを作ることにしました。

焼けるのを待っていると、においにつられ動物達が集まってきます。動物達みんなにカステラをごちそうし、美味しく食べたぐりとぐら。

2人は最後に残った卵の殻で何を作ったのでしょうか…?

〜おすすめポイント〜

友達と分け合うことの喜びを知るきっかけとなる。

ぐりとぐらは、大きなカステラが出来上がると動物達と分け合って美味しさと楽しさを共有しています。

物語に触れることで、社会性に必要な交際力や友達と一つの物を共有できる喜びにも繋がるでしょう。

〜感想〜

筆者が子どもの頃に読んでもらい、ワクワク感が今でも心に残っている絵本のひとつです。

中でも大きなカステラはインパクトが大きく、娘が3歳の時に読むとカステラが出来上がるシーンで大興奮してくれました。

ぐりとぐらが歌を歌うシーンもお気に入りです。筆者が幼少期、母に歌ってもらった記憶を頼りに歌っているので、親子3世代で歌い継がれていますよ。

4-2.こんとあき

〜あらすじ〜

きつねのぬいぐるみ「こん」は、おばあちゃんから赤ちゃんのお世話を任され、さきゅうまちからやってきました。

赤ちゃんの「あき」と出会い、2人はどんな時も一緒です。しかし、あきが大きくなるにつれてこんはだんだん古くなり、腕がほころびてしまいます。

そこで、おばあちゃんのところへ行き、直してもらうことにしました。電車に乗ってさきゅうまちに行くところから2人の冒険が始まります。

無事におばあちゃんの家へと辿り着けるのでしょうか…?

〜おすすめポイント〜

協力して何かを成し遂げる達成感を味わえる。

こんとあきは困難があっても、楽しく協力しながら乗り越えていきます。

友達を信頼することの大切さや友達と協力しあう協調性、成功する嬉しさもこの絵本を通して伝えることができるでしょう。

〜感想〜

林明子さんの優しい絵と色づかいが印象的な絵本です。

2人の冒険にハラハラドキドキしますが、こんの面倒見の良さとあきのこんを想う気持ちが丁寧に描かれており、ほっこりする物語です。

娘から「こんのぬいぐるみを作って欲しい」とリクエストされているので、実現したいと思っています。

4-3.くまのコールテンくん

〜あらすじ〜

くまのコールテンくんはおもちゃ売り場にいます。毎日、「誰か、自分をうちへ連れて行ってくれないかな」と思いながら過ごしていました。

そこへ、1人の女の子リサが現れコールテンくんを買おうとしましたが、ママに服のボタンが取れていることを理由に断られます。

ボタンが取れていることを初めて知ったコールテンくんは、夜中にボタン探しの旅に出かけました。初めてのエスカレーターや家具売り場に大興奮。

ボタンは見つけられず、最後は警備員に見つかって元の場所に戻されてしまいますが、目覚めるとなんと、目の前にリサが立っていたのです!

〜おすすめポイント〜

心を通わせる嬉しさを知るきっかけとなる。

物語はわかりやすく、絵とともにリズムよく楽しめる絵本です。

リサのコールテンくんに対する扱いはおもちゃとしてではなく、1人の友達として接しています。

友達の優しさに触れたコールテンくんがどんどん心を通わせていくシーンは子どもの心にも温かい印象として残るでしょう。

〜感想〜

娘は家にクマのぬいぐるみがあるので、親近感を持った様子で毎回楽しんでくれました。

コールテンくんの目線で、エレベーターや寝具売り場のベッドが冒険として描かれているところが面白いです。

リサとコールテンくんのやりとりも優しくて癒されますよ。

4-4.てぶくろ

〜あらすじ〜

おじいさんが森の中で片方のてぶくろを落としてしまったところから物語は始まります。

動物達が次々やってきて「いれて!」とてぶくろの中に入っていきます。てぶくろの中は、2階建てになるくらい満員になりました。

狭いながらも楽しく過ごしていると、おじいさんがてぶくろを探しに戻ってきて…?

〜おすすめポイント〜

多様性を知り、受け入れるきっかけとなる。

この絵本は「いれて!」「どうぞ!」とリズミカルな掛け合いが特徴です。

また、どんな動物でもどんなに狭くても、何とかいれてあげようと工夫している姿から社会性に必要な譲り合いや多様性を受け入れる心を養うことができるでしょう。

〜感想〜

筆者が子どもの頃から親しんできた絵本です。大人になってからウクライナの民話であることに気づき、現在の社会情勢から考えさせられるものがありました。

うさぎやおおかみ等、他の絵本なら敵対関係になることが多い動物達も、この絵本では仲良く1つの手袋を分け合っています。

手袋が1つのお家となって描かれている点は温かみを感じますよ。

4-5.ラチとらいおん

〜あらすじ〜

主人公は世界中で1番弱虫な男の子、ラチ。犬を見ると逃げ出し、暗い部屋には1人で入れません。

友達にも仲間はずれにされてしまいます。しかし、一匹の小さならいおんとの出会いがきっかけで少しずつ強くなっていきました。

そして、いじめっこに立ち向かい友達を助けるのですが、その時らいおんのとった行動は…?

〜おすすめポイント〜

挑戦することの大切さを知るきっかけになる。

ラチが強くなったのは、らいおんのおかげでもあるのですが、実は勇気を持って自分の苦手にチャレンジし、克服していったからです。

どんどん自分に自信がついていくラチの姿は、自己肯定感で満ち溢れていますよ。

また、らいおんの接し方も、ラチの安心感に繋がっているので、大人が見習いたい点です。

〜感想〜

弱虫だったラチがらいおんとの出会いによって強くなっていくサクセスストーリーです。

最後のらいおんからラチに宛てた手紙に心が温まります。娘はこの手紙のシーンが大好きで丸暗記してしまう程でした。

5.社会性を伸ばすために家庭でできることは?

社会性を育むための1つの方法として、絵本の読み聞かせが大切であることを解説しました。

絵本の内容はもちろん、親子で一緒に絵本を楽しむ時間は子ども達にとって記憶に残る素敵な時間です。

日常でも、「目と目をあわせてゆっくり話を聞く」「子どもの思いに共感する」など、子どもと過ごす時間の中で大切にしたい関わりがあります。

大人の丁寧な関わり方が、子どもの自己肯定感に繋がり、社会性を育む原動力となるでしょう。

親子で素敵な時間を共有していく中で、子どもの社会性を伸ばしてあげられると良いですね。

楽しい!自分から学べる!タブレット型通信教育「スマイルゼミ」[PR]

やることがいっぱい!子どもに待っていてほしい…そんなとき、ついYouTubeやスマホに頼りがちという方も多いのでは?

子どもに集中してもらいたい時のレパートリーに、年少からはじめられるタブレット型通信教育サービス「スマイルゼミ」を取り入れてみるのはいかがですか。

子どもの一人時間で、楽しみながら学びを吸収できます。

すまいるぜみ幼児コースの特徴

✓小学校入学までに身につけたい、ひらがな、数字など10分野が学べる!

✓楽しみながら繰り返し学べる仕組みでお子さまが一人でもすすめやすい!

✓「はなせるえほん」で、「読み聞かせ」&「問いかけ」に答えながら、「自分で本を読む」楽しさが学べる

✓幼少期からの英語学習にも対応◎

✓社会性や考える力が学べる動画で楽しく身につく

CONOBAS読者ママの体験談

3歳は早すぎるかな?と思っていましたが、子どもは学ぶのが早いです。いつの間にか操作も覚えて、いろいろなことをお話ししてくれます。

(3歳頃に利用)

ドリルは1,2回でやらなくなってしまいましたが、タブレットだと飽きずにやっています。そのおかげで、暇になるとタブレット学習という習慣がつきました。

(4歳から利用)

約2週間無料でお試しもできるので、まずはお子さんが楽しんで取り組めるか一緒に確認してみるのも良いですね!

簡単資料請求はこちらから!

・すまいるゼミ幼児コース

・すまいるゼミ小学コース

主な参考文献

・書籍:大川繁子,92歳の現役保育士が伝えたい親子で幸せになる子育て,実務教育出版,2019

・一般社団法人日本保育者未来通信,社会性 3歳児

・小嶋佳子,「個」を含む概念としての社会性―内的適応と外的適応のバランス―, 愛知教育大学研究報告. 教育科学編. 2018, 67(1), p. 59-63

関連トピックをご紹介!

・忙しいママも簡単!社会性や心身を育む「おうち食育」今日から親子で始めてみよう

・集団行動が苦手?子どもの発達心理と親ができる「遊び」のサポート

・子どものコミュニケーション能力を伸ばそう!具体的な方法や発達目安を紹介