学ぶ力の源!想像力(創造力)の鍛え方│遊び・習い事・家庭での関わり方

この記事を書いた人

さたけ のぞみ

- 作業療法士

自宅へ伺う訪問リハビリテーション、発達障害がある子どもへの療育など、作業療法士として15年勤務しています。

造形・アート、自然体験活動などを通して、子どもたちを支援し、また子どもたちから日々沢山のことを学んでいます。

プライベートでも2人の娘と、森でのお散歩や創作活動を一緒に楽しんでいます!

人とは違う個性が求められる時代に、想像力豊かなアイディアが考えられると強力な武器になります。

子どもの豊かな想像力を育むには、幼児期の過ごし方が大切です。

「想像力が豊かな大人になってほしい」

「想像力は、将来どんな風に役にたつのだろう」

といった親御さんに向けて、想像力の必要性・メリットや、高める方法、関わり方などについて解説します。

作業療法士である著者が、わが子と実践している想像力を鍛える効果的な遊び3選もご紹介しています。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

目次

1.想像力とは?

想像というと、現実と関係のない空想(ファンタジー)の世界というイメージをもっている方も多いのではないでしょうか。

そのようなイメージの中で、想像力は、文学や芸術、音楽の話であって、日常生活とは関係ないと思っていませんか。

実は、その「想像力とは、このようなものだろう」と考えること自体が、想像力そのものなのです。

私たちは想像する力があるために、考えたり、学んだり、新しいことを生み出したりすることができます。

ここでは、想像する力が、「実はこんなに大事なんだよ」と知ってもらうために、少し深堀して想像力について考えてみましょう。

1-1.創造力の基盤「想像力(イマジネーション)」│0から1ではない?

脳には、記憶した過去の経験を使いながら、新しい考えや行動を生み出す複合化の能力があるといいます。

その脳の複合化能力によって行われる創造的な活動を想像と呼びます。

ややこしい概念ですが、つまり、想像力を基盤にして、新しいものを生み出す「創造活動」ができるということです。

教育心理学者・ヴィゴツキーは、想像力の大切な要素に以下の2つを挙げています。

- 想像力は、現実の経験や知識などを素材にしている

- 想像力は、現実の素材を空想で組み合わせることによって生み出される

想像力とは、自分のアタマにある経験や知識を、いろいろなパターンで組み合わせることです。

想像力というと、しばしば「0から1を作り上げる力」と考えられがちですが、

実際には「0」からではなく、「1」という数多くの経験や知識を活かして、さまざまな「1」を結びつけ、それらを重ねて「2」「3」といった新しいものを生み出していくことなのです。

2.コラム:子どもは本当に想像力が豊かなの?

よく子どもは想像力が豊かだと言いますね。でもそれは本当でしょうか?

先に述べたように、想像は経験や知識を元にしています。しかし、子どもは大人より経験や知識が乏しい存在です。では、大人の方が想像力は豊かなのでしょうか。

教育心理学者・ヴィゴツキーは、子どもの想像力は大人に比べて乏しいといいます。

子どもの想像力が豊かと言われる要因には、以下のようなものがあります。

- 子どもは理性と想像が結び付いていないため、なんでもくっつけてしまうことができるため大人のイメージする枠にとらわれない

- 経験や知識が乏しいため、想像ができないことから、「やってみる」が優先されることで、大人にはできない組み合わせを生み出せる

大人であれば、「牛乳に水をいれてみよう」と思うことはありませんよね。しかし子どもは、実際に牛乳に水をいれてみたりします(筆者体験談)。

そのような子ども特有の想像(思考)は、大人とは異なる脳の発達によるものです。子どもと大人の想像力は、脳の発達に伴って「質」が異なっています。

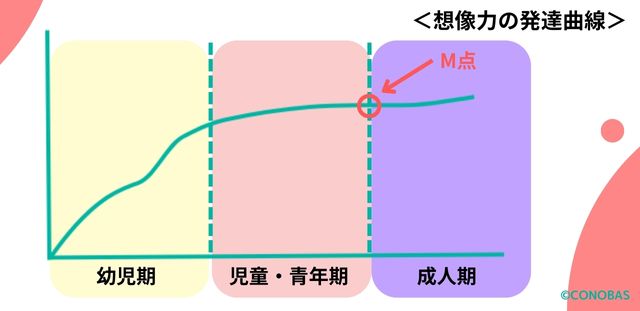

フランスの心理学者リボーは、「想像発達曲線」を示しました。

※宇津木 貞子,児童の想像・空想に関する一研究で使用されているRibotの想像力の発達曲線を参考に編集して作成※

想像は幼児期にぐんっと発達します。そこから、児童・青年期以後は横ばいになり、身体の成熟に伴ってM点の地点で、成人と同じような想像力を獲得します。

それにより、幼児期特有の想像力は、児童・青年期で身につく現実的な推理力の発達により変化していきます。

大人とは異なる想像が生み出される時期だからこそ、差別や偏見をもたない新しい視点で、未来を切り開く力を育むことができます。

3.想像力を鍛えるメリット

動物の想像力は、生存・繁殖に必要な本能に決められていると言われています。また、想像は自分が経験したことのみに限定されています。

私たちは、自分で経験していないことでも、見たり聞いたりした情報を元に、想像力を高めることができます。

想像力はどのようなメリットをもたらすのでしょうか?

実は、生きること全てと言いたいところですが、ここでは、想像力のメリットを社会適応と学習という点から取り上げてみます。

3-1.生き抜く力(社会適応力)を高める│想像力の共感的な側面

「共感性がないのは、想像力が足りないからだ」などと聞いたことはないでしょうか。

想像力は、しばしば共感と共に語られる概念でもあります。

京都大学名誉教授・人類学者の山極壽一は、人間独自の力に「高い共感力」を見いだし、「共感力」と「対話」の能力が、「想像力と創造力」に広がったと考察しています。

“(前省略)共食や共同保育によって育てられた高い共感力で、人間は一生涯自分が出てきた共同体にアイデンティティを持ち続け、そして集団というものを強く意識することになりました。そこに7万年ぐらい前に言葉が登場して認知革命が起こり、共感と対話という能力が結びついて想像力と創造力が拡大することになります。”

ゴリラを追って―京大理学部発の人類学とその行方:引用元

また、逆もしかりで、朝日大学法学部准教授・山崎広光は、想像力は共感により活性化する力だと考え、想像力と共感の関係について述べています。

“共感は想像力を本質的な契機として含む。想像力は知覚と同質の働きをすると同時に、現前の対象から自由な働きである。

それゆえに、想像はそれ自体が感情を喚起するものであり、しかも直接性を越えた様々な手がかりによって他者の内面を推し量ることを可能にする。

そのことによって共感は“いま・ここ”の状況を超えて他者のありように向かうことができる。”

『共感と想像力』朝日大学一般教育紀要:引用元

共感を繰り返すことで、「楽しいんだな」「悲しいんだな」といった、他人の立場や感情に対する想像力が豊かになります。

他人の気持ちを理解できるようになると、自分の気持ちにも配慮できるようになります。

想像力が豊かになることで、対人関係を円滑にするコミュニケーション力を育むだけでなく、セルフマネジメント能力も高めることができます。

「されてイヤなことはしない」といった思いやり行動だけでなく、「我慢しすぎたら自分もつらくなる」「ここはつらくても言った方がいい」という自己管理能力が向上し、社会への適応力を高めることができます。

3-2.学びの力・理解力を高める│想像力と論理的思考

想像力とは、自分のアタマにある経験や知識を、いろいろなパターンで組み合わせることでした。

想像の力は、学習にも大変役立ちます。

例えば、「500 – 170」といった計算式が解けなくても、「500円のお小遣いで170円のお菓子を買ったら、いくら残る?」と具体的にイメージできるように聞いてみると答えられることがあります。

数学の式をお金の計算に変換(想像)することで、理解力が向上し学びが促進されます。

このように想像力の本質を広い意味で捉えてみると、さまざまな能力に関係する大切な力であることが分かりますね。

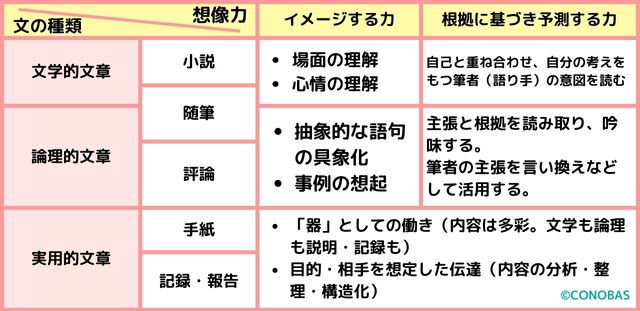

また、田中宏幸教授は、想像力は「イメージする力」といった心理的側面のみならず、「根拠に基づき、予測し、先を見通す力」という論理的側面もあるとしています。

国語と想像力の関係は、以下のようにまとめられています。

※表は「想像力の育成」を目指す学習指導の意義と方法を引用し、一部変更して作成しています※

数学でも理科でも同様ですが、問題を解くために質問を読み、そこから意味を理解し、公式を使用して解いていくという一連の流れには、知識を問題に適用して考える想像力が必要です。

4.コラム:想像力が活発になるのはいつから?

発達心理学では、想像力には「表象」という力が不可欠と言われています。

表象とは心理学用語で、「心に思い浮かべるイメージ」のことです。

例えば「犬」を想像してみてください。目の前に犬がいなくとも、頭の中に犬の姿が思い浮かんできます。

表象が発達していなければ、犬の姿を思い浮かべることは難しいでしょう。生まれたばかりの赤ちゃんは、その場に無いものを想像することはできません。

この表象という力は1才半ごろより発達し始め、本格的に発揮できるようになるのが3〜5才と言われています。

3〜5才になると、表象を使った遊びを存分に楽しめるようになります。

例えばヒーローになりきったり、お絵描きで空想の動物を描いたりと想像力豊かな遊びが展開される時期です。

そのため、3〜5才の時期は遊びを通して想像力を鍛えるのに適した時期と言えます。

子どもの経験や知識は想像力の源になり、その後の児童期や大人になった際に、創造力や発想力、洞察の力といった形で大いに貢献されます。

5.想像力が乏しいことのデメリット│社会適応への影響

子どもたちの想像力の低下は、教育現場でよく問題として取り上げられる課題のひとつです。

想像力の欠如は、創造性に関する問題だけでなく、将来の社会生活や人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

子どもたちの健全な成長と将来のためには、家庭や学校での想像力育成がますます重要となっています。

学校教育学者・折川司教授の『子どものコミュニケーション不全と想像力の低下(2017)』を参照しながら、想像力の低下のデメリットを見ていきましょう。

5-1.学習意欲の低下

“例えば、二年生の「お手紙」の授業において「がまくんは、このとき、どんな気分なのかな。」という先生の問いかけに、首をかしげてばかりの子どもがいる。「がまくんは悲しいのかな。」と問いを易しくしても同様の反応が返ってくる。”

引用:引用元:子どものコミュニケーション不全と想像力の低下(2017)

想像力が乏しいと、物語や挿絵から、イメージを展開させ、登場人物の気持ちや状況を想像することが難しくなります。

これは、読み解く力である読解力の低下にもつながります。

また、あいまいにしか内容が分からないと「読ませられている」といった受動的な学習態度になりやすく、学習意欲やモチベーションが低下する可能性があります。

5-2.自分で考え行動する力や主体性の低下

図画工作の学習中、「ぼくは何を作ればよいですか。」と尋ねてくる子がいたり、授業終末時に「来週、ぼくは何をもってくればよいですか。」と教師に質問する子がいたりする。

引用:引用元:子どものコミュニケーション不全と想像力の低下(2017)

教育現場では、次に何をすべきかを自分で考えられず、その都度、先生に聞きにくるといった傾向が強まっているそうです。

このような問題は、小学生の問題だけでなく、大学生にも見られるといいます。

その後の社会人としての自主性や、状況を見極めて「どうするか」を検討する問題解決能力の低下が懸念されています。

5-3.相手の気持ちや状況への共感力の低下

先に想像力は共感の力でもあると述べましたが、想像力が乏しいと、他者の視点に立って考えることが難しく、共感力やコミュニケーション能力の低下を招きます。

そのため、友人関係などの人間関係の構築や維持に支障をきたす可能性があります。

また、相手を理解できない、自分が経験したこと以外は分からないという問題は、「あいつはおかしい・うざいから悪いんだ」といった短絡的ないじめにつながる可能性を秘めています。

これは、倫理や規範を守るといった社会適応能力にも影響があります。

6.想像力を鍛える遊び3選

作業療法士であり、2児の母でもある著者が想像力を鍛えるおすすめの遊びを3つご紹介します。

想像力に必要な経験や知識を高められる身近な遊びを選んでいます。どの遊びも著者が保育現場や家庭で実践しているものなので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

6-1.自然の中で過ごす

虫や葉っぱ、石ころ、川や空など、自然には、四六時中みていても飽きない生きた情報がたくさんあります。

「虫ってこんなふうに歩くんだ」「あれ?さっきの雲はどこにいったんだろう」など、自然科学や生物の学びを間近に感じることができます。この体験が、後に想像力を活かした学びの土台になります。

特別な場所に行かなくても、近くの公園で十分です。

季節ごとに変わる自然の変化を味わいながら、おままごとや創作など季節の素材で遊んでみましょう。

また、子どもの発達には目で見るだけでなく、匂いや音、触れた感触など様々な感覚刺激が大切です。

「お花ってやさしいにおいがする」「この葉っぱ、ふると音がするぞ」そんな経験を積み重ねていくことで、想像力が豊かになっていきます。

我が家の場合、近隣の自然豊かな公園で遊んでいます。

ある日は娘たちとお花や葉っぱを食べ物にみたてて、お弁当を作る遊びをしました。

100均のラッピング素材をお弁当箱に用意したところ、茶色い実を「唐揚げ」にし、

お花や砂を合わせて「ふりかけ」にするなどお店屋さんになりきって、娘たちはメニューを想像していました。

見立て遊びは、子どもの想像の力を高められる大切な遊びです。

6-2.絵本を読む・お話を聞く

想像力は家でも鍛えられます。たくさんの絵本を見たり、聞いたりすることで、頭の中で世界が広がります。

「カッパってようかいは、きゅうりがすきなんだ。川にすんでいるから魚も食べるのかな」

「おかしの家は、雨の日はぐちゃぐちゃになっちゃうのかな」

子どもたちは、物語から、今ある知識や経験を活かしてたくさんの想像をめぐらせます。

このように、たくさんのことを連想する経験が蓄積されると、生活の中でも、「あ、そうだ!思いついたぞ」という、想像力のひらめきが起こりやすくなります。

また、他愛もないお話をすること、絵を見ずにお話を聞くことでも想像力が鍛えられます。

目で見えない分、子どもは今もっている情報の中から、一生懸命に頭の中でイメージを浮かべます。それが想像力を育む練習になります。

お話を聞く題材として、昔話の読み聞かせ本もたくさん出版されていますね。YouTubeやラジオで聞けるお話の朗読も上手に活用してみてください。

6-3.ごっこ遊び

ごっこ遊びは、2歳頃からできるようになるイメージを使った遊びです。想像力が発達する3〜5才には最適な遊びと言われています。

役に「なりきる」ためには、役の知識が必要です。

「アンパンマンは顔がぬれると力がでない」「ウルトラマンはピンチになったらピコンピコンする」などの知識をもとにして、そのキャラクターの動きを演じてなりきります。

このような遊びは、キャラクターの特徴を理解する経験になります。

「〇〇したら、〇〇になる」というパターンは、想像力の「1」として機能します。

例えば、「ウルトラマンパターン1」と「アンパンマンパターン1」を組み合わせて、「顔がぬれるとピコンピコンとカラータイマーが鳴り出すウルトラパンマン」といった新しいキャラクターが生み出されます。

まさにこれが、想像力を使って創造を生み出すメカニズムです。ごっこ遊びは、想像の組み合わせを広げ、子どもの想像力を育むのに欠かせない遊びです。

また、ごっこ遊びは、イメージを他者と共有するトレーニングや、お友だちと協調性をもって遊ぶための学びにもつながります。

親御さんもぜひ一緒に楽しんでみてください。

7.想像力を伸ばす!おすすめの習い事

習い事ではいろいろな経験を積むことができ、子どもの世界が広がりますね。

子どもの興味関心にあうことが大切なので、体験して検討されるとよいでしょう。

7-1.造形

絵を描くことや工作などアートを学べる「造形教室」。

アートは日常生活から離れた自由な発想を育むといわれています。

カラフルな絵の具、毛糸、空き箱など、様々な素材にふれることもよい刺激になるでしょう。

頭の中に浮かんだ発想を、絵や工作で実際に形にすることで、創造力も鍛えることができますね。

7-2.演劇やダンス

演劇やダンスでは身体を動かすことを通じて、テーマや役柄に沿って自分を表現します。

テーマを全身で感じ役柄を演じることが、他人の感情を想像し、共感する力を育む機会になります。

公演や発表会でステージを経験できるので、大勢の前で自分の殻を破ることにつながるでしょう。

演劇やダンスは演劇教室、ダンススタジオなどで習うことができます。また市民劇団や子どもの劇団が劇団員を募集している場合もあります。

7-3.ロボット教室

ロボット教室では、プログラミングやロボット作りを学べます。

レッスンでは、簡単なロボット教材を使ったり、プログラミング言語を使用します。

日常ではなかなか学べない、形や記号を使った知識を学ぶことができます。このような知識は、いま必要とされるITやAI技術を高める想像性を育むことができます。

8.子どもの想像力を高める親の関わり方

子どもの想像力を高めるために、親はどのような関わり方をすればよいのでしょうか。

ここでは子どもの想像力を鍛えるために大切な関わり方について、詳しくお伝えしていきます。

8-1.時間にゆとりをもって遊ぶ

想像力を鍛えるには、あれこれ思いをめぐらす気持ちのゆとりが必要です。

「やるべきこと」に追われていたり、気持ちが焦っていると、自由に考える気持ちになれませんよね。

子どもが想像を思いめぐらす余裕をもてるように、スケジュールにゆとりをもって遊びの時間を確保してあげると良いでしょう。

親自身がなかなか時間を確保できない方は、「15分・30分だけ」でも時間を設けて、一緒に想像力を鍛えてみましょう。

8-2.子どものイメージを否定せず、一緒に楽しむ

子どもの自由な発想は、現実的にあり得ない設定も多く、大人には理解しにくいものかもしれません。

「それはそうじゃないよ」など、つい指摘したくなりますが大人からの指摘が多すぎると、子どもは自分で考えずに大人に正解を求める傾向があります。

「お母さんは〇〇になろうかな」と子どもの想像の世界に参加したり「〇〇はどんな色かな?」など質問したりすると、一緒に遊ぶことができ、さらに想像力を高められるでしょう。

8-3.親自身のリフレッシュを大切にする

子どもの想像力を鍛える遊びをするには、親自身も気持ちの余裕が必要です。

余裕がなくて、つい子どもを急がせたり、子どもにきつい言い方をしたりしてあとで自己嫌悪……という経験をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

「心に余裕がない」と思ったら、やるべきことの手をいったん止めて、休憩しましょう。

自然に触れてボーっとしたり、好きなことに没頭したりすると、リフレッシュに有効です。

週末に山や川辺など自然が多いところに出かけて、子どもを自由に遊ばせながら、ママやパパはゆっくり森林浴を楽しんでみてはいかがでしょうか。

普段育児を頑張っている自分をほめてあげて、気分転換することも時には必要です。

9.豊かな想像力は生きぬく力!親子で鍛えるイマジネーション

想像力は、一日で豊かになるものではありません。

日々、新しい経験や知識を積み重ねていくことで、徐々に想像力が高まっていきます。

脳がとても柔軟な幼少期という時期に、たくさんのことに触れてみてください。その経験が、あるときアッと驚くような発想や発明につながるかもしれません。

想像力は特別な環境でなくても、少し意識するだけで鍛えることができる能力です。

親子で楽しむという経験を通して、ぜひ想像力を鍛えてみてください。

将来活きる力を育てる!IT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」[PR]

LITALICOワンダーは「好き」を「力」に変えるプログラミング教室です。

お子さんの個性、強み、興味といった「好き」をもとにオーダーメイドのカリキュラムを受講することができます。

その内容はゲームプログラミング、ロボット、デジタルファブリケーションなど様々。

さらに、「LITALICOワンダー」の運営元・株式会社LITALICOは、発達障害・ADHD・学習障害のお子さまへの学習支援・教育支援を行う「LITALICOジュニア」を運営しています。

学習やコミュニケーションに不安がある…

集中して授業を受けられるか心配…

そんなお悩みをお持ちのお子さまでも、安心して通塾できるのもポイントです。

只今無料体験実施中!

お問い合わせはこちらから>>リタリコワンダー

\この記事をシェアする/

主な参考文献

・岩崎清隆著,発達障害と作業療法 基礎編,三輪書店,2004

・宇津木 貞子,児童の想像・空想に関する一研究,東京家政大学研究紀要11号,1971

・エリ・エス ヴィゴツキー (著), 広瀬 信雄 (翻訳), 福井 研介 (翻訳),新訳版 子どもの想像力と創造,新読書社,2002

・金丸 智美,表象の発達 情動的関係性との関連,淑徳大学研究紀要. 総合福祉学部・コミュニティ政策学部,2021

・古賀 恵介,LingLang古賀恵介の部屋

・・田中 授宏,「想像広島力の育学習成」を指導の目指す意義と方法

・山極 壽一,ゴリラを追って―京大理学部発の人類学とその行方,巻頭記事『令和2年度 第59回玉城嘉十郎教授記念公開学術講演会を開催』,2020

・山崎 広光,共感と想像力,朝日大学一般教育紀要 37,25-43,2011

・折川 司,子どものコミュニケーション不全と想像力の低下,金沢大学語学・文学研究,2006

子どもの「個性・能力」を伸ばす!おすすめ記事をご紹介

・子どもの選択肢が広がる!空間認知能力とは?高める遊びや知育ゲームを紹介

・親子で「レジリエンス」を鍛えよう!年齢別の伸ばし方や折れない心を育む方法ル

・エリクソンの発達段階とは?子どもの成長や課題を年齢別に表で解説