エリクソンの発達段階とは?子どもの成長や課題を年齢別に表で解説

この記事を書いた人

CONOBAS編集部 古田

CONOBAS編集者。一児の母で心理学生。

子育てをしながら、30代で通信大学に入学。

現在は、発達心理学・神経・生理心理学・臨床心理学を主として、心理学や教育学を学んでいます。

日々、ユーモアと科学的な学びを大切にした子育てを心がけています!

「勉強する子になってほしい」

「積極的に行動できる子に育ってほしい」など。

我が子には、のびのび自由に育ってほしいと思いつつも、「こんな子に育ってほしいな」と思ってしまうのも親心ですね。

それならば、まずは、子どもの「こころの発達」を理解してみませんか?

子どもの適切な個性や人格の育み方、能力やスキルの伸し方を見つけ出すためには、心の成長過程を知ることが重要です。

今回は、発達心理学者エリクソンが提唱した「心理社会的発達理論」から、子どもの心理的な成長過程と葛藤(発達課題)を解説します。

子どもとの関係について悩んだ時の参考にもなります。ぜひ、子育てや子どもの理解に役立ててみてくださいね。

※この記事では、乳幼児期から老年期まであるエリクソンの発達段階から、「0~12歳間の発達段階(乳幼児~学童期)」を取り上げています※

目次

1.エリクソンの「発達段階理論」とは?

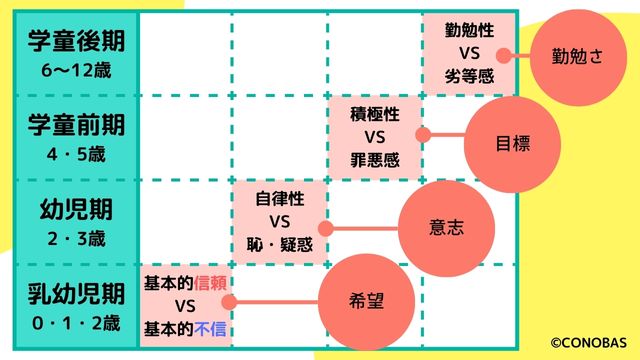

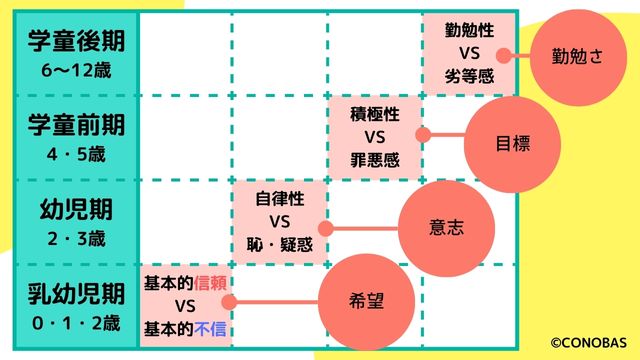

※※個体発達分化の漸成(ぜんせい)図式:守屋國光『生涯発達論』を参考に0~12歳までを作成※※

発達心理学者のエリクソンは、人は生まれてから死ぬまでの一生にわたり、「自分という人格」を成長させると考えました。

時間とともに発達する人格(心理的)過程を8つに分けて心理社会的発達理論を提唱し、「個体発達分化の漸成(ぜんせい)図式」を作成しました。

漸成とは、時間をかけて少しずつ形づくっていくという意味です。

そこでは、発達時期に応じて達成しなければならない発達課題と、達成できなかった場合に陥る可能性のある心理的な危機を対にして示しました。

例えば、0~2歳の時期には「信頼」VS「不信」という対があります。

この時期に、発達課題である「信頼」を養うことができないと、「不信」という心理的危機を感じやすくなってしまうと考えました。

また、「信頼」の力が養われると、そこから「希望」をもつ力が育まれるなど、発達課題が心理的な危機を上回ることで高められる能力についても示唆しています。

コラム:発達段階を作ったエリクソンってどんな人?

エリク・H(ホーンブルガー)・エリクソンは、今から120年ほど前の1902年にドイツで生まれた、最も有名なアメリカの発達心理学者です。

ユダヤ系デンマーク人の母から生まれ(実父は不明)、北欧系の顔立ちをしていたエリクソンは、ユダヤのコミュニティから異色な存在として差別を受けました。

さらにユダヤ人であるという理由でドイツ人からも差別を受けており、「二重の差別」を経験して育ちました。

この体験がその後に「自分とはなんだろう」といった「アイデンティティ(自己同一性)」を生み出す源となります。

またエリクソンは精神分析家でもあり、苦しんでいる患者(クライアント)とのカウンセリングから大きな影響を受けたといいます。

2.子どもの成長に大切な「発達課題」とは?

人は「身体の成長」と共に広がっていく「社会」との関係から、心を育み成長していきます。

生まれたばかりの赤ちゃんは、お母さんやお父さんを中心とした家族との関りの中で育ちます。そこから、1歳、2歳……と成長にともなって、先生、友達、友達の親など関わる人が増えていきます。

お出かけする場所も、子どもの体力や認知力に合わせて、近所の公園、水族館や博物館といったように行動範囲が広がっていきますよね。

家族から社会へと、周囲の環境が大きくなっていくにつれて、自分の思い通りにならないことも増えてきます。

そこで立ちはだかる問題を、「心理的危機」と呼びます。

心理的危機と向き合い、うまく折り合いをつけていくことで、困難を解決する心の力を高めたり、安定したアイデンティティ(自己同一性)の形成が促されると考えられています。

コラム:アイデンティティ(自己同一性)ってなんだろう?

エリクソンが提唱した青年期の発達課題のなかに、「自分は何者なのか」を問う「同一性」の概念があります。

これが「アイデンティティ」といわれるもので、「自分はこんな人間だろう」と自分を定義・理解する力ともいえます。

アイデンティティは、『これが自分の個性だ!』と「固定化」するものではなく、周りの環境に左右されながら、何度もつくりなおし変化させていくものと考えられています。

とはいっても、「自分がどのような人間なのか」といったイメージを上手く持てなかったり、自己イメージが多すぎる場合には、環境に適応することが難しくなり、こころの健康問題や病につながる可能性もあります。

「僕は、かっこつけだけど、実は怖がり」「私は、優しいけど、たまに怒りっぽい」など。

ほどよく自分を理解することは、メンタルヘルスに大切です。

3.エリクソンの発達段階表│乳幼児期~学童期まで

※※図の説明:上記、同※※

それでは、乳幼児期から学童期までの子供の成長を「エリクソンの発達段階」から見ていきましょう。

発達(成長)に伴った課題や、年齢別で問題への適切な関わり方についても解説します。

※発達段階の区分は諸説ありますが、ここでは心理学博士で発達心理学者である守屋國光『生涯発達論』のなかで使用されているErikson, E.H.による自我発達の8段階を採用しています※

4.0歳・1歳・2歳│エリクソンの発達段階(乳幼児期)

この時期の子どもはお母さん・お父さんとの関わりから心の癒しや人への信頼を育んでいく時期です。

ここで、「基本的」といわれるのは、これから人が成長していき、他者と関わるときのベースになる力であると考えられているためです。

乳幼児期の「信頼」は、お母さん・お父さんのあたたかい関わりや声かけ、一貫して安定した態度やお世話によって育まれます。

例えば、お腹が空いたらミルクを飲ませたり、眠くなってぐずり始めたら抱っこしてゆらゆらと落ち着かせたり。

このような適切なお世話を通じて、「人は優しい」「この世界は良いところだ」といった無意識の信頼感を培うことができます。

信頼をたくさん経験すると、心理的な危機や問題に直面しても、「自分は大丈夫だ!」と感じられる「希望」の力が育まれます。

逆に、欲求が満たされなかったり、手荒く対応されたりすると、「不信」の感覚が強くなります。

「不信」とは、漠然とした怖さや怒りであり、不信の経験が大きくなると、後にひっこみ思案へとつながるといわれています。

そのため、0~2歳の時期には「おむつが濡れていないかな」「抱っこしてほしいのかな」など、子どもの反応や顔色などによく注目して、適切に関わりをもつことが大切です。

また、信頼や希望は、ありのままの自分を受け入れる「自己肯定感」の丈夫な土台になります。

💡ポイント

<0歳~2歳の時期は……>

・お腹が空いたなどの欲求を満たすことで「信頼」が生まれる

・「信頼」は後に、困難に立ち向かう際の「希望」を育む

・信頼や希望は、「自己肯定感」を高める

5.2歳・3歳│エリクソンの発達段階(幼児期)

この時期の子どもは、自分がほかの人とは違うこと、お母さん・お父さんがどんなときでも欲求を理解してくれるわけではないことが分かってきます。

この時期は、特に「自分」という独自性にこだわりをもちます。

「自分で着る!」「自分で履く!」「なんでも自分でやってみたい!」。これが「イヤイヤ期」と呼ばれる第一次反抗期です。

できないことも多いため、もどかしさに泣き出したり、怒ったりする子もいますが、何度も繰り返しやっているうちに、「できた!」という体験に結び付きます。

このときの経験が自律感を育て、自分は「自分や環境をコントロールすることができる」という自信につながります。

自律は、「恥ずかしさ」や「できないかもしれない」と感じながらも、挑戦してみるといった「意志」の力につながります。

やりたいことができなかったり、「まだできないでしょ」といって途中でやめさせてばかりは禁物です。

「わたしは下手だから、やっちゃダメなんだ」という恥ずかしさを感じたり、「やっぱり、わたしにはできないのかな…」といった自分への疑問の感情が目立つようになります。

これは後に、新しいことに挑戦することを拒み、決まったことしかやらないといった行動につながるといわれます。

そのため、2~3歳の時期には、お母さん・お父さんの「できるまでまってあげる」忍耐力とできないときのちょうどいい手助けをすることが重要です。

しかし、子どもの取り組みを100%見守るのがいいとは限りません。

適切なタイミングと関わり方で、「これはまだ難しいかもね」と指摘してあげれば、「これはできるけど、これはまだ難しいんだな」といった現実的な自分を学ぶいい機会になります。

💡ポイント

<2歳~3歳の時期は……>

・「自分でできた」の感覚が「自律」や「自信」になる

・できたという経験は、後に挑戦するぞ!という「意志」を育む

・「まってあげる」忍耐力と、「まだ難しいね」のちょうどいい手助けのバランスで現実的な自分を学ぶ

6.4歳・5歳│エリクソンの発達段階(学童期・前期)

この時期の子どもは、自分の周りにある外の世界に興味や関心をむけ、どのようなルールがあるのか、なぜこうなっているのかといった探索をはじめます。

「空はなぜ青いのか、なぜ雨が降るのか、爪はなぜ伸びるのか、赤ちゃんはどこからくるのか」など、たくさんの「なぜ」を思い浮かべ、好奇心が高まります。

ここで最も返答が難しく、考えなければいけないのは「性」についての概念です。

子どもたちは、男の子や女の子といった概念や、性別で異なる体の部位について「どうなっているんだろう」といった疑問がわいてきます。

「どうして女の子にはおちんちんがついていないの」「おっぱいってなんであるの(おっぱいみせて)」といった発言や上半身や下半身を見せたりすることもあるかもしれません。

しかしそういった行動は、自分とは違う体の部分のことを知りたいという自然な発達的感情です。

「バカなことをしないで」「恥ずかしいことだよ」「エッチだ」といった言葉をつかってしまうと、純粋な好奇心が押し込められて、後にしてはいけない間違った性行動につながることもあります。

この機会を、体や機能の違いとして性を学ぶきっかけと捉えて、体の図鑑で男女の違いを学んだり、体の見せてはいけない部分やなぜ見せてはいけないのかについて社会的なルールを教えてあげましょう。

興味や関心を否定せずに見守ることで、社会はいろいろなことが学べる楽しい居場所であると感じられます。

それが、自分でやってみる「積極性」を高めることにつながります。

積極性は、その後の社会的な目的や目標をもった活動をする力を育みます。

しかし、判断力は未熟な時期です。危ないこと、ダメなことに興味をもつこともあるでしょう。

その時、子どもに「ダメ!」と制限ばかりかけてしまうと、「知りたい!」という気持ちや「なぜだろう?」と思う好奇心をもつこと自体に罪悪感が生まれ、自分で考えることへの抵抗や無気力を感じてしまう可能性があります。

そうなると、自分の考えよりも両親や指導者の意見に依存的になってしまうようになります。

4~5歳の時期には、子どもの「知りたい気持ち」を大切にして、「これはこういうことだよ」と教えてあげたり、「なぜだろう」と一緒になって考えてみてください。

💡ポイント

<4歳~5歳の時期は……>

・社会のルールを少しずつ教えていく

・体や性への関心を否定しない

・子どもの「なぜ」に一緒になって考えてみる

7.6歳・7歳・8歳・9歳~12歳│エリクソンの発達段階(学童期・後期)

この時期の子どもは、自分が社会のなかでどのような役割を果たせるかといった自己評価をするようになります。

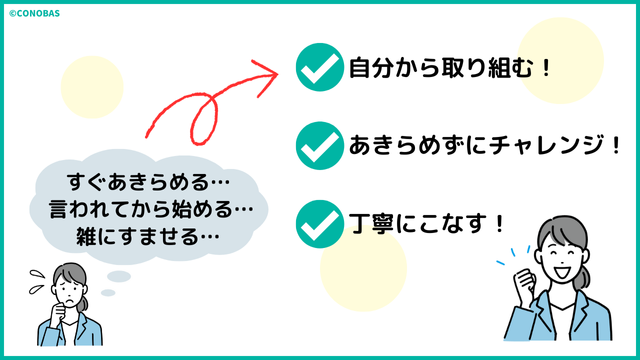

わからないことやできないことを学びたいという「勤勉さ」を発揮できる環境があれば、子ども自身が自分を信じて、社会で活躍できるよう努力することができるようになります。

また、努力したことにより、実際に「能力」を高めることもできます。

お母さん・お父さんは、褒めたり励ましたり、時にはご褒美をうまく利用しながら、努力することへのメリットや動機づけを高めるサポートをしましょう。

また、劣等感を感じさせる経験は、この時期につきものです。

「サッカーは好きだけど、自分より友達の方ができる」といった友人間での比較や、「勉強は好きだけど、いい点が取れない」「失敗ばかりする」といった今の自分への限界に直面させられます。

劣等感の経験は、「どうせなにをやったってダメだ」という学習的な無力感につながり、自分の能力をここまでだろうと考えて努力することに後ろ向きになってしまうこともあります。

どんな子でもある程度は劣等感を経験するものです。

劣等感が無力感に代わる前に、

- 「失敗」することは悪いことではないこと

- 誰だってできること・できないことがあること

- 努力することでできるようになること

など、前向きな考え方を身に着けてもらうことが大切です。

思春期の一歩手前となる6〜12歳の時期には、「この学びが将来どう役に立つのか」といった未来思考の考え方をとりいれながら「学ぶこと」の楽しさや頑張ることのできる環境づくりや声がけが有効です。

親から自律する第二次反抗期の時期でもあります。

宿題をやらない、注意すると怒るといった行動がみられることもあります。

「やりなさい」「やめなさい」など、指示的に関わるのではなく、応援・サポートできるように子どもに寄り添いましょう。

💡ポイント

<6歳~12歳の時期は……>

・勤勉さは、適切なサポートで高まる

・努力することのメリットや「学び」が将来どのように役立つのかを意識させる

・「失敗」や「できない」ことは悪いことではないという考え方を伝える

8.子どもの成長に葛藤はつきもの!発達段階は行きつ戻りつ

頑張る力も自分らしさも、心の成長に伴って少しずつ育まれていくものです。

心が発達する過程で、問題や悩みを抱えることは、けしてダメなことではなく、むしろ当然のことです。

発達段階の「課題」を乗り越えることができず、心理的危機にぶつかってしまっても、心配しないでください。

必ずしも課題を乗り越える必要はありません。人は社会との関係の中で、いずれは自分なりにうまくバランスをとることができるようになります。

親は、子どもの葛藤を解決しようと思うのではなく、安心できる関わりや環境づくりから、成長をサポートすることが大切です。

「いまこんな危機があるのだな。じゃあこうやってサポートしてあげようかな」と、考えるヒントに、エリクソンの発達理論をぜひ参考にしてみてください。

学習のお悩み…幼児期におすすめの「東大家庭教師友の会」とは?

こんなお悩みはありませんか?

・小学校入学前に学習習慣を身に着けたい

・読み書き、数字学習に取り組ませたい

・勉強を楽しいと思ってほしい

・ママパパが教えても嫌がる、子どもにあったやり方がわからない…

東大家庭教師友の会では、年少~年長のお子さんを対象に「学びの土台を作る」家庭教師サービスを提供しています!

※東大家庭教師友の会はCONOBASを運営する株式会社トモノカイが運営するサービスです。

おすすめポイント

✓教師は難関大生!生徒様に伴走しながら「学びを楽しむ」体験を提供します。

✓ゆっくりでも大丈夫!マンツーマンだから一人一人にあわせたペースとやり方で学べます。

✓お好きな時間にご受講OK!予定にあわせて柔軟に変更可能です。

こんな力を育みます!

幼児期に学びの土台を作ることは、小学校入学後に、勉強だけでなく

様々なことを前向きに乗り越えていくうえでとても大切です。

無料体験実施中!まずはお気軽にお問い合わせください!

※東大家庭教師友の会のページに移動します

主な参考文献

・書籍: バーバラ・M. ニューマン (著), フィリップ・R. ニューマン (著), 福富 護 (翻訳), 新版 生涯発達心理学―エリクソンによる人間の一生とその可能性, 川島書店, 1988

・書籍: 守屋國光, 生涯発達論―人間発達の理論と概念, 風間書房, 2005

・書籍: ジョージ バターワース (著), マーガレット ハリス (著), George Butterworth (原著), Margaret Harris (原著), 村井 潤一 (翻訳), 神土 陽子 (翻訳), 小山 正 (翻訳), 松下 淑 (翻訳), 発達心理学の基本を学ぶ―人間発達の生物学的・文化的基盤, ミネルヴァ書房, 1997

関連トピックをご紹介!

・ことばの発達を促す!「語りかけ育児」とは?効果や年齢別の実践的な取り入れ方

・「愛着」が幼児期にも大切な理由とは?愛着形成で自己肯定感を高めよう!

・「傾聴」で子どもの自己肯定感を伸ばそう!効果的な話の聞き方と6つのポイント

「この記事のこの部分がよく分からないな?」や「こんな記事が読みたい」といったご意見・ご要望がございましたら、「アンケートフォーム」よりお気軽にお知らせください!