【3~8歳】子どもを褒めて伸ばす!「褒め方」のコツと年齢別の実践方法を紹介

この記事を書いた人

遠藤さおり

- 社会福祉士

大学在学中に社会福祉士・介護福祉士の資格を取得。

知的障害児のレスパイトサービスや高齢者介護施設での勤務を経て、現在は福祉系ライターとして活動中です。

自身も小学生の子の母として、子どもの可能性を伸ばすことを第一に考えながら子育て奮闘中!

福祉の視点を活かしながら、お悩みに寄り添った記事の執筆を目指してまいります。

「子どもを叱るより褒めて伸ばしたいけれど、具体的にはどうしたらいいのかな?」 「褒めると子どもの育ちに良いと聞いたけれど、どういう効果があるの?」

こんなお悩みはありませんか? 「褒める」と一言で言っても、子どもを伸ばす褒め方にはいくつかのポイントがあります。

この記事では、子どもを褒めることの効果や褒め方のコツ を解説します。

さらに年齢別に、さまざまなシーンでの上手な褒め方を、具体例をあげてご紹介します。 ぜひ参考にしてみてください。

目次

1.子どもを褒めることの効果~「正しい褒め方」は子どもを伸ばす

どこのご家庭でも、子どもを褒める言葉掛けは日常的に行われていることでしょう。でも、「正しい褒め方」をするのはなかなか難しいものですよね。

「正しい褒め方」で子育てをすれば、子どもは大きく伸びていく一方で、闇雲に褒めてしまうと、子どもの伸びを妨げてしまう可能性があります。

例えば、他の子どもと比べて褒めたり、親が望む結果だけを褒めたりすると、子どもは自信をなくしたり、褒めてもらうことを目的として行動するようになってしまいます。

子どもを伸ばすには、「正しく褒める」ことが必要です。

「正しく褒める」とはどういうことか、「正しく褒める」とどんな効果があるのかについてお伝えします。

1-1.自己肯定感を育み自信のある子に育つ

子どもを正しく褒めるとは、他人と比べることなく、その子自身の存在や価値、良い所を認めてあげることです。

子どもは正しく褒められると、自分を「かけがえのない存在」「価値ある存在」として自己を肯定的に捉えることができるようになります。自己肯定感が高まると、他人と比べることなく自分に自信をもって、自分の考えで進んでいけるようになります。

高校生意識調査の国際比較では、日本の高校生は自己肯定感が低いという調査結果もあります。自己肯定感が低いと、他人と比べて落ち込んだり、失敗からなかなか立ち直れない傾向があると言われています。

幼少期から正しい褒め方を通じて自己肯定感を育み、自信のある子に育てていきましょう。

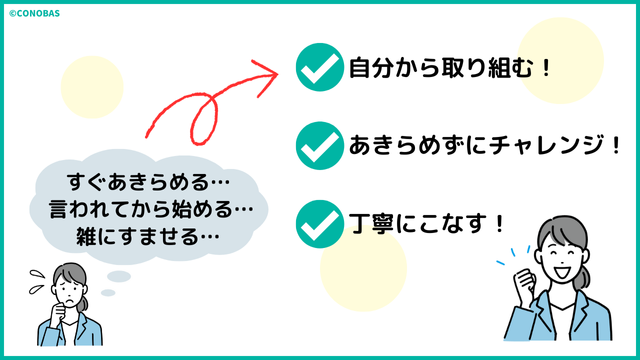

1-2.自主性を育みチャレンジできる子に育つ

正しく褒めると、親がいつも見守ってくれている、認めてくれているという子どもの安心感を育てます。

失敗してもいつでも戻れる安心できる場所があると、子どもは自分から未知の世界にチャレンジする勇気を持ち、小さな失敗にもめげないで挑戦し続ける意欲が芽生えます。

自主性を持ってチャレンジできる子どもは、さまざまな世界に出会うチャンスも広がります。お子さんの世界が広がって大きく成長できますよ。

1-3.信頼関係を築ける心豊かな子に育つ

正しく褒めると、子どもは親に認められ、無条件に愛されている実感を育むことができます。子どもは親への信頼が深まり、情緒が安定します。

こうして自然に信頼関係の築き方を学ぶと、子どもは親に対してだけではなく、周りの人にも愛情を持ち優しく接することができるようになり、周りの人との信頼関係も築いていけるでしょう。

周りの人との信頼関係を築くことは、お家の人以外と関わる社会の中で、円滑な人間関係を築く基礎づくりにもなります。お友達や先生とも仲良く、楽しく過ごせるお子さんに育ちますよ。

2.子どもを伸ばす「褒め方」のコツ

子どもを正しく褒めると、子どもの成長にとってたくさんの効果が得られます。では、「正しい褒め方」とはどのようにすればできるのでしょうか。

子どもを伸ばす「褒め方」にはコツがあります。 ここでは、そのコツをご紹介します。

「褒め方」のコツを上手に取り入れて、子どもの力を大きく伸ばしていきましょう。

2-1.結果よりもプロセスを褒める

子どもを褒めるときは、能力や性格、何かを成し遂げた結果よりも、その結果につながるまでの努力やプロセスにフォーカスして声を掛けましょう。

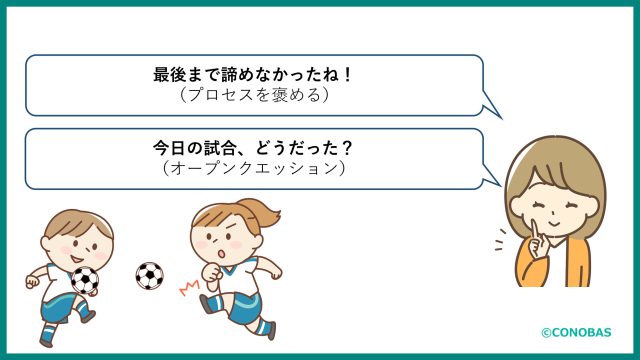

■例

頑張りを認められた子どもは「次も頑張ろう!」「次はもっとチャレンジしてみよう!」という積極性が養われます。

また、「結果が全てではない」という価値観も身につくので、例え失敗してしまったときも前向きに捉えられますし、難しい課題にも努力を惜しまず取り組めるようになるでしょう。

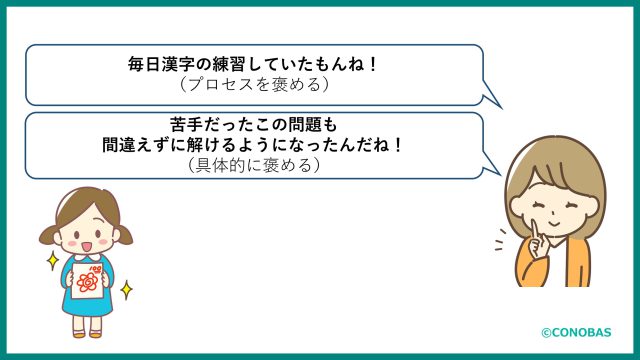

2-2.具体的に褒める

褒めて伸ばしたいと思うあまり、ついついすぐに「すごいね!」「上手!」と漠然とした言葉掛けをしがちになりますが、具体性に欠ける褒め方は「褒められ依存症」になるリスクがあります。

子どもは褒められること自体に快感を覚えるようになり、「褒めてもらわないと満たされない」「どうしたら次も褒められるか?」と、褒められるために行動するようになってしまうのです。

子どもの「好き」を伸ばしてあげたいと思って褒めていたのに、好きだったことにも興味を失ってしまっては本末転倒ですよね。

そうならないためにも、褒めるときは具体的な声掛けを心がけましょう。

■例

具体的な褒め方は、子ども自身も気づかなかった長所を知ることができたり、自分のことをしっかり見ていてくれた満足感にもつながりますよ!

2-3.オープンクエッションを使って褒める

褒めるときに重要なのは親の判断基準や評価ではなく、子ども自身がどう感じたかということです。

子どもに詳しく質問することで、子どもが頑張ったところ・褒めてほしいところが見えてくるので、その部分に焦点を当てて褒めてみましょう。

実際に頑張りを見られなかったときにもおすすめの褒め方ですよ。

質問するときは「はい・いいえ」で答えられる形式ではなく、自由回答式のオープンクエッションが効果的です。

■例

会話が広がることで、さらに褒めるポイントも見えてくるでしょう。

また、ときには子どもの回答に「コメントしない」というのも褒め方の選択肢のひとつです。子どもの話にほほえみながら頷くだけでも、子どもは「認めてもらえた」と感じることもあります。

親の評価を押し付けない褒め方として、ぜひ取り入れてみてくださいね。

ここまで、どの年齢の子どもを褒めるときにも取り入れたい、褒め方のベースとなる考え方をご紹介してきました。

ここからは、年齢別の褒め方をシーン別にご紹介していきますよ!

3.【3歳・4歳・5歳】「上手な褒め方」シーン別実践方法

それではさっそく3・4・5歳の「上手な褒め方」の例を見てみましょう。

幼児期後期にあたるこの年齢の子どもの特徴をご紹介します。

3-1.【幼児期後期】3歳・4歳・5歳ってどんな時期?

発達心理学者のエリクソンの発達段階論における【幼児期後期】にあたるこの年齢は、言語能力や思考力・理解力が増し、言葉による複雑なコミュニケーションがとりやすくなる時期です。

「凄いね!」「上手だね!」といった単調な褒めがコミュニケーションの一部となっていた赤ちゃんの頃に比べ、声掛けの内容が子どもの価値観ややる気に大きな影響をもたらすようになります。

できることもどんどん増えてくるので、できて嬉しい気持ちを褒めることを通して共有し、自信につなげましょう。

身体の発達とともに自分がやりたいと思ったことも器用にこなせるようになるので、子どもの好きなことを伸ばす上でも、プロセスを褒めたり、具体的に褒める褒め方を積極的に取り入れることがおすすめです。

また、幼稚園や保育園に入園する子どもも多く、子どもの社会が大きく広がる時期です。

他人との関わり方や生活の中で身に付けて欲しい力も、褒めることを通して大きく伸ばしてあげましょう。

3-2.シーン別「褒め方」をご紹介

ここからは「あるある」のシーンを取り上げ、具体的な褒め言葉のかけ方の例とポイントをご紹介していきます。

・【シーン1】友だちに優しくできたとき

・【シーン2】似顔絵をかいたとき

・【シーン3】トイレでおしっこができたとき

・【シーン4】発表会が終わったとき

・【シーン5】なわとびができるようになったとき

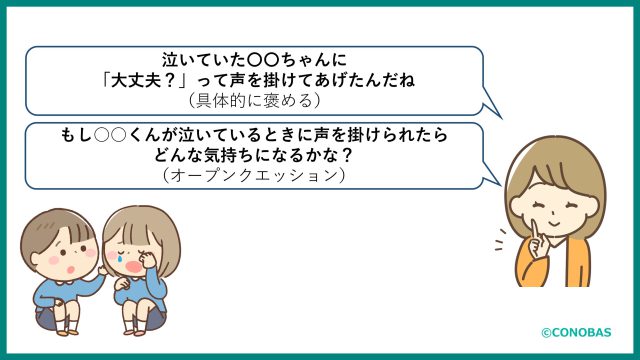

【シーン1】友だちに優しくできたとき

子どもの行動を褒めたいときは「偉いね」「優しいね」と親の評価を押し付けるのではなく、子どもの行動を「お母さんはしっかり見ていたよ・わかっているよ」と伝えましょう。

そのためには具体的な言葉選びを心がけが大切です。

相手の気持ちに目を向けるきっかけになるよう、「自分だったらどうかな?」というオープンクエッションを取り入れたり、「〇〇ちゃんも嬉しかったかもしれないね」と相手の気持ちを想像させたりする声掛けも有効ですよ。

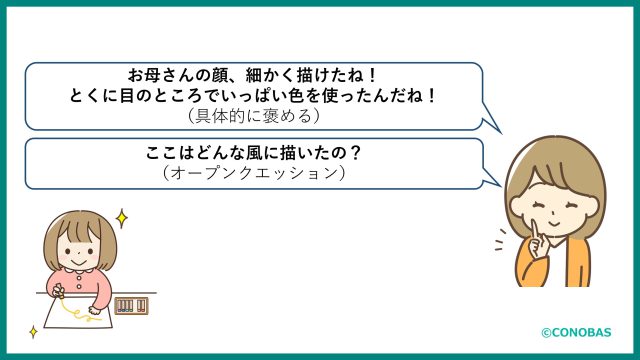

【シーン2】似顔絵をかいたとき

「上手!」「すごいね!」といった単調な褒め方をすると、子どもは「褒められる」こと自体に快感を覚えてしまいます。

せっかく「お絵かきが好きだから絵を描いた」にも関わらず、その動機が曖昧になり「褒められるために絵を描く」ようになってしまうこともあるので、意図的に声掛けの仕方を工夫しましょう。

また、この年齢になると相手の心の裏側を読み取る力も身についてきます。 口先だけで単調に褒めていると、「本気でそう思っているのかな?」と子どものやる気を削いでしまうこともあるでしょう。

褒めるときは子どもとしっかり向き合い、本音で褒めましょう。

具体的に褒めながら、オープンクエッションを通して子どもの「注目してほしいポイント」を探ってみるのも効果的です。

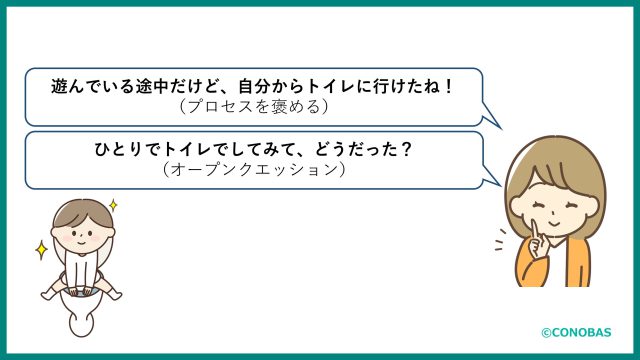

【シーン3】トイレでおしっこができたとき

この時期の子どもは、どんどんできることが増えていきます。

子どもが新しいことをできるようになったら、具体的な言葉でしっかりと褒めてあげましょう。

「できるようになって嬉しい」「さっぱりして気持ちがいい」という気持ちを子ども自身も実感できるよう、言葉を引き出すようなオープンクエッションもおすすめです。

また、トイレができたときやご飯が全部食べられたとき、歯磨きができたときにご褒美としてシールやスタンプを用いて習慣化を促す方法があります。

「できた!」の積み重ねが目に見えるので、子どもにとって励みになるでしょう。

しかしながら、このようにご褒美を与える褒め方には「ご褒美が欲しいから頑張る」というように動機が変わりやすいリスクや、ご褒美がもらえなかったことを罰だと感じてしまうリスクも伴います。

ご褒美を与えるだけでなく、具体的にどこが良かったのか、実際にその行動をしてみてどう感じたか、子どもに認識させる声掛けを意識的に取り入れましょう。

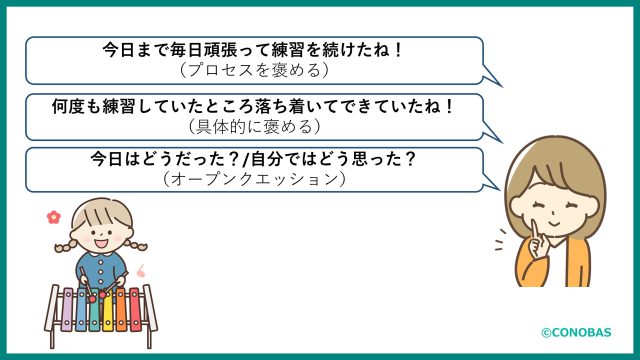

【シーン4】発表会が終わったとき

習い事の発表会や幼稚園・保育園のお遊戯会など、子どもが長い期間かけて練習を積み重ね、緊張する本番に挑む機会は何度かあるでしょう。

そのような場面では、本番の出来ではなく、まずは一生懸命練習してきた子どもの努力を褒めてあげましょう。

子どもの頑張りを実際に見られなかったときは、オープンクエッションを取り入れて「子どもがどこを一番褒めてほしいか」探るのもおすすめです。

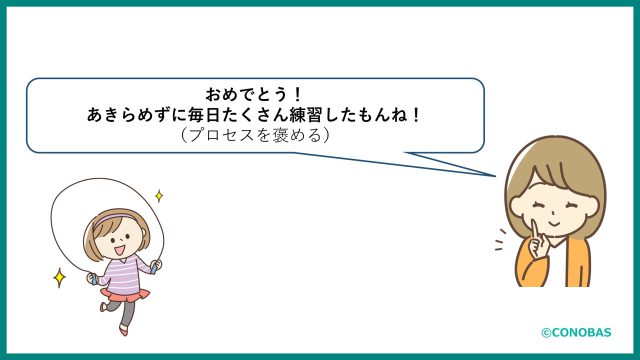

【シーン5】なわとびができるようになったとき

子どもが「できるようになる」ことを目指して頑張っていたときは、結果とともにプロセスを褒めることが重要です。

プロセスに注目することで「次もチャレンジしてみよう」「頑張ってみよう」という気持ちを引き出せ、難しい課題にも挑戦できる心の土台が育まれます。

また、できるようになって嬉しい子どもの気持ちに共感するような褒め方として、「おめでとう」を取り入れるのも効果的です。

4.【6歳・7歳・8歳】「上手な褒め方」シーン別実践方法

続いて6〜8歳の「上手な褒め方」の例をご紹介します。

まずはこの年齢の子どもがどういった特徴があるのか、見てみましょう。

4-1.【学童期】6歳・7歳・8歳ってどんな時期?

小学校に入学し1年生、2年生と続いていくこの時期は、親の保護のもと過ごしていた幼児期とは大きく環境が変わります。

集団の中で「自分で考え、行動し、その結果の責任を自分で取る」ことが求められる、いわば「より個を確立させていく時期」になります。

子ども自身も不安や戸惑いも大きい中で、親が褒めてくれること・見ていてくれることの安心感は、前向きな行動力と自信を育む上で重要です。

そして、個々の能力や体力の差も大きくなるこの時期は、成績やスポーツなどといった「目に見える結果」に直面する機会も増えます。

自分の得意なことを認識できるようになる一方、「あの子はできるのに自分はできない」と他人と自分を比べて自信を失いやすい時期でもあります。

正しい褒め方で、結果にとらわれない価値観や、自分への評価がゆるがない「自己肯定感」を上手に伸ばしてあげましょう。

4-2.シーン別「褒め方」をご紹介

ここからは「あるある」のシーンを取り上げ、具体的な褒め言葉のかけ方の例とポイントをご紹介していきます。

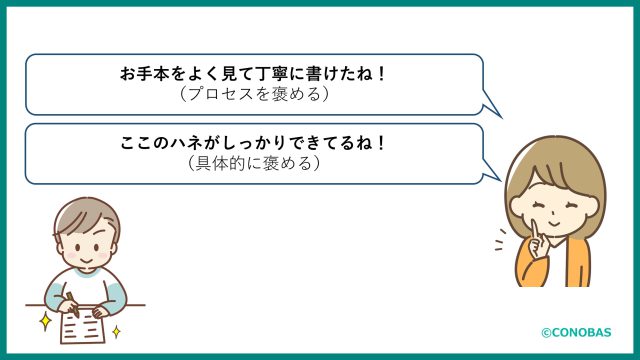

【シーン1】字が上手に書けたとき

字がうまく書けたときは「書けた」ことだけでなく、仕上げるまでのプロセスや気をつけて書いた点などを褒めてあげましょう。

具体的に良かった点を伝えると、子どもも「しっかり見てくれた」と感じられ、さらにやる気がアップしますよ。

ついつい「もうできたの!早いね」などと声を掛けてしまいがちですが、子どもに「早いほうがいい」という価値観を植え付けないためにも、あくまでも「仕上げるまでの頑張った過程」を褒められるといいですね。

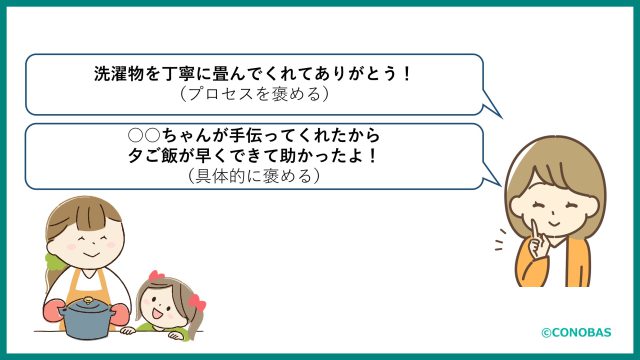

【シーン】お手伝いをしてくれたとき

子どもが手伝ってくれたときは「ありがとう!」で終わらせず、頑張ったプロセスや、引き受けてくれた子どもの姿勢を褒めることが大切です。

「手伝ってくれて嬉しいよ」とお母さんの気持ちを伝えるのも効果的でしょう。

声掛けを工夫することで、家族の一員としての役割を前向きに捉えられるようになります。

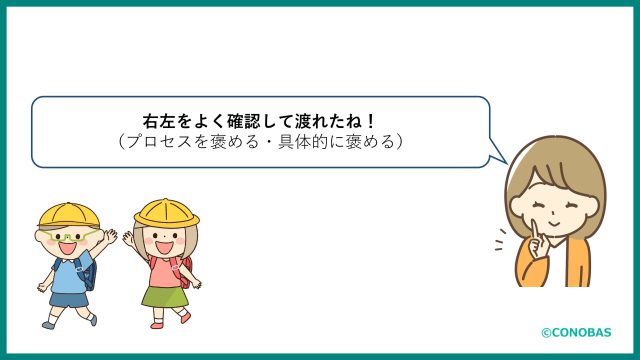

【シーン3】交通ルールを守れたとき

交通ルールなど今後も守って欲しい決まりを定着させたいときは、できたときに積極的に褒めることが効果的です。

どのような点が良かったのか伝えることで、子どもも注意すべき点を改めて見直すことができるでしょう。

「車からは小さな子どもが見えないこともあるから、周りをよく見てから渡ると安全だね」などと交通ルールは何のために守る必要があるのか、メリットも合わせて伝える褒め方もおすすめです。

【シーン4】スポーツで勝ったとき

スポーツで嬉しい結果が出たときは「勝てたね!」と結果にフォーカスしすぎず、頑張ってきたプロセスや諦めずに挑戦した姿勢を褒めましょう。

親としては結果ばかりを褒めたつもりがなくても、勝ち負けが決まるような場面ではどうしても子どもは結果に目が向きます。

繰り返しているうちに結果ばかりを追求するようになり、「次も勝たなきゃ!」というプレッシャーが生まれ、負けたときに自分を認められなくなります。

すると、チャレンジすること自体に恐怖を感じてしまい、せっかくの「褒め」がやる気を損なわせてしまう結果を招くこともあるでしょう。

そんなときはオープンクエッションで子どもの嬉しい感情を引き出し、「嬉しいね!おめでとう!」というように、子どもの思いに共感するような声掛けがおすすめです。

勝ち負けのある場面では子どもの挑戦する心を育てるためにも、言葉がけには十分に注意を払いましょう。

【シーン5】テストの点がよかったとき

テストのように数字で結果が現れることを褒めるときにも、頑張ってきたプロセスを褒めることが大切です。

「クラスで一番だったなんてすごいね!」というように、人と比べるような褒め方は子どもにとってはプレッシャーになりやすいので注意が必要です。

もし比べるならば、過去の子ども自身にし、具体的に褒めると良いでしょう。

子どもも自分の成長を実感でき、次の目標を設定しやすくなるのでおすすめの声掛けです。

また、結果が良くなかった部分も同じ声掛けで対応できますよ。

「次はどうしたらよいかな?」など、具体的な解決策を子ども自身が見つける手がかりとなるでしょう。

5.子どもの気持ちに寄り添った「褒め方」で子どもの力を大きく伸ばそう!

子どもを褒めて伸ばすためには、親の望みや評価を基準にするのではなく、子どもの様子をよく見て、子どもの気持ちに寄り添って褒めることが大切です。

自分のありのままを認められ、自分の気持ちに共感してもらえたと感じると、子どもは自己肯定感が高まり自信を持ちます。

この自信は、子どもの大きな成長につながります。

ぜひこの記事の「褒め方」のコツや実践例を取り入れてみてください。

子どもの気持ちに寄り添った「褒め方」で子どもの力を大きく伸ばしましょう。

学習のお悩み…幼児期におすすめの「東大家庭教師友の会」とは?

こんなお悩みはありませんか?

・小学校入学前に学習習慣を身に着けたい

・読み書き、数字学習に取り組ませたい

・勉強を楽しいと思ってほしい

・ママパパが教えても嫌がる、子どもにあったやり方がわからない…

東大家庭教師友の会では、年少~年長のお子さんを対象に「学びの土台を作る」家庭教師サービスを提供しています!

※東大家庭教師友の会はCONOBASを運営する株式会社トモノカイが運営するサービスです。

おすすめポイント

✓教師は難関大生!生徒様に伴走しながら「学びを楽しむ」体験を提供します。

✓ゆっくりでも大丈夫!マンツーマンだから一人一人にあわせたペースとやり方で学べます。

✓お好きな時間にご受講OK!予定にあわせて柔軟に変更可能です。

こんな力を育みます!

幼児期に学びの土台を作ることは、小学校入学後に、勉強だけでなく

様々なことを前向きに乗り越えていくうえでとても大切です。

無料体験実施中!まずはお気軽にお問い合わせください!

※東大家庭教師友の会のページに移動します

参考文献

・資料3-2 自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育力の向上 教育再生実行会議第十次提言本文・参考資料

・青木 直子(2005) ほめることに関する心理学的研究の概観 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要 心理発達科学 52 123-133

・島村 華子(2020)モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方

コミュニケーションのヒントが見つかる!

・【2~6歳】上手な叱り方とは?年齢別のポイントやNGな叱り方

・子どもの自己肯定感は「傾聴」で伸ばそう!効果的な話の聞き方と6つのポイントをご紹介!

・育て方で変わる!ひといちばい敏感で繊細な子ども「HSC」の特徴といいところを伸ばす言葉がけをご紹介