軽度知的障がい・知的グレーゾーンとは?特徴と対応を公認心理師が解説!

この記事を書いた人

狩野淳

- 公認心理師

- 臨床心理士

大学、大学院にて発達心理学と臨床心理学を専攻していました。

臨床心理士と公認心理師の資格を保有しております。

子ども達とその保護者の方の支援を仕事にしており、子ども達へは主に応用行動分析を認知行動療法用いて、保護者の方にはブリーフセラピーを使ったアプローチを行っています。

もうすぐで1歳になる男の子がいて、毎日癒されています!

最近耳にすることのある「軽度知的障がいってなに?」、「知的グレーゾーンってどういうこと?」と気になっていたり、「もしやうちの子もそうなんじゃ…」と、悩んでいる親御さんもいらっしゃるかもしれません。

また、医療機関や学校から、子どもに「軽度知的障がい」や「知的グレーゾーン」の可能性があると言われても、どうしていいか分からずただただびっくりしてしまいますよね。

そこで今回は、軽度知的障がいと知的グレーゾーンの概要について解説していくとともに、それぞれの子どもにどのように対応していけばよいのか、どのような問題が生じてしまうのかについて解説していきます。

公認心理師の筆者が、具体的にていねいに解説しますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

目次

1.軽度知的障がいとは?知的グレーゾーンってなんだろう?

そもそも軽度知的障がいや知的グレーゾーンとはどのような概念なのでしょうか。

またこれらの診断を受けることでどのようなメリットがあるのでしょうか。まずはこの部分を解説していきます。

1-1.軽度知的障がいとは?

知能の発達に遅れがあり、日常生活や学校などの社会生活を送る上で困りごとが多くなってしまう状態を「知的障がい」といいます。

知的障がいは「知能指数※」や「困り感」の強さによって4段間※に分けられており、軽度知的障がいは重症度が1番低い状態として分類されています。

具体的には「身の回りのことはほとんど一人でできる」「難しい作業でなければ働くことができる」状態です。

※知能指数とは?

知能指数(IQ)とは、お子さんの発達の様子を、同じ年齢のお子さんたちの平均と比べて数値で表したものです。多くの場合、平均は100とされています。

この数値は、単に「頭の良さ」を示す点数ではありません。言葉の理解や考える力、記憶力など、様々な能力のバランスを見ることができます。そのため、お子さんの得意なことや、少し手助けが必要な部分を客観的に知るための「ヒント」になります。

※知的障がいの4段階とは?

知的障がいの区分は、お子さんにどんなサポートが必要かを知るための目安です。大きく4つの段階に分けられます。

- 軽度:ゆっくりとしたペースで成長し、学習など苦手な部分で少し手助けがあると安心です

- 中等度:身の回りのことを丁寧なサポートのもとで練習し、できることを増やしていきます

- 重度:言葉以外の方法で気持ちを伝えようとします。常に見守り、気持ちを汲み取ることが大切です

- 最重度:生活のすべてにきめ細やかな介助が必要です。身体的なケアも重要になります

1-2.どこからが知的グレーゾーン?

一方で知的グレーゾーンとは知的障がいと診断されるほどではないものの、知的発達に遅れがみられる状態を指します。

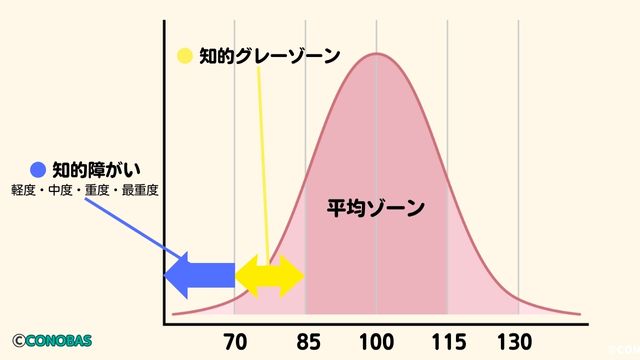

知能検査で測定できる知能指数(100が平均値)ではおおよそ70を下回ると知的障がいと診断される可能性があります。そして知能指数が85~70の間が知的グレーゾーンとされています。

★気になる知的グレーゾーンの特徴

「知的グレーゾーン」とは、知能検査(IQ)の数値が知的障害の基準には当てはらないものの、平均よりは少し低い範囲にある状態を指す言葉です。診断名ではないため、公的な支援を受けにくい場合があります。

日常生活では、勉強の理解に時間がかかったり、周りの状況を読み取るのが少し苦手だったりすることがあります。

他の子と比べて不安になるかもしれませんが、一人ひとり得意なことやペースは違います。その子に合った学び方や関わり方を見つけることで、自信を育むことができます。

1-3.診断を受けるメリットとは?

知的障がいであると診断を受けることで「『知的障がいの子』として周囲から注目されてしまうのではないか」といったことを心配される方が多くいらっしゃいます。

ですが診断を受けることで、医療的ケアや学校での特別な支援、放課後等デイサービスなどの福祉サービスの享受など、さまざまなサポートを受けることができます。

また、知的機能の遅れは見た目からは判断できません。そのためできないこと、わからないことでも「怠けている」「甘えている」と誤解されてしまうことがおおくあります。とくに知的グレーゾーンの子どもはこの部分で苦しむことになります。

そのため、きちんと検査をとり「怠けでも甘えでもないのだ」と根拠を持ってはっきり伝えることで、不必要な批判や悪意から子どもを守ることができるのです。

2.軽度の知的問題でも利用できる支援サービスはあるの?

先ほど診断を受けるメリットの部分でも触れましたが、軽度知的障がいや知的グレーゾーンの方でも様々な支援サービスを受けることができます。

そのサービスとは具体的にどのようなものなのでしょうか。詳しく解説していきますので、ぜひ確認してください。

2-1.療育手帳がもらえる

療育手帳とは、児童相談所などで知的障がいであると判定を受けた人に交付される手帳のことです。

取得することで医療費の助成や公共交通機関の割引や所得税や住民税の控除など、子育て中の家計を支える経済的なサポートが受けられます。また、動物園や博物館といったレジャー施設も割引料金で利用でき、お出かけの幅も広がります。

公的な援助を活用することで、家計の負担が減り、お子さんの習い事やスポーツなど活動の場を増やせるようになります。

外で活動する機会を高めることで、子どもは社交性を身につけやすくなり、将来社会に出たときにも、よりよい環境で活躍できるようになります。

ところで、「療育手帳を取ったから支援級に行かないといけないの?」と気になる親御さんもいるのではないでしょうか?この点があまり知られていないかもしれませんね。

療育手帳をとっても通常学級に通うことはできます。そのため、まずは通常学級で様子を見てから、支援級や支援学校を検討することも可能です。

療育手帳をとることで、お子さんの未来を戦略的にサポートしていきましょう。

2-2.放課後等デイサービスを利用できる

知的障がいと診断を受けたり、知的障がいではない(知的グレーゾーン)けれど、療育が必要であると判断された場合には放課後等デイサービスを利用することができます。

放課後等デイサービスとは、支援を必要とする児童(小学生~高校生まで)が放課後や休日に利用できる福祉サービスの1つで、「居場所」としての機能のほかに、コミュニケーションスキルや社会スキルの向上を目指すことができます。

放課後等デイサービスを利用する最大のメリットとしては、学校とは異なり、個別での支援を受けることができるため、その子に応じたプログラムを受けることができる点が挙げられます。

学校の先生は数年で担任が変わるたびに、子どもは新しい先生とまたイチから関係を築く必要がありますよね。でも、放課後等デイサービスなら、小学1年生から高校3年生まで同じスタッフが長く見守ってくれる場合もあります。

子どもの特性や関わり方をよく理解した上で対応してもらえるので、これは大きな安心感につながるメリットと言えるでしょう。

3.軽度知的障がいや知的グレーゾーンの子の困難・親のOK・NG対応

ここまで軽度知的障がいや知的グレーゾーンの概要や得られるサポートについて解説してきました。次に実際の生活場面について紹介していきます。それぞれの子どもはどのような困難に直面しやすいのでしょうか。

また、我が子が軽度知的障がいであると診断されたり、知的グレーゾーンの疑いがあると言われた際にはどのような関わりをしていけばよいのでしょうか。

子どもにとって受け入れやすい・成長を促す「OK対応」と子どもを不安定にさせる・混乱させる「NG対応」に分けて解説していきます。

3-1.学習面での「OK・NG」対応

学習面で直面しやすい課題として「授業についていくことができない」ということが挙げられます。

学校はどうしても集団生活の場ですので、個別対応にも限界があります。分からないからといって授業の時間をなんとなく過ごしてしまえばその次の授業にもついていけず、だんだんと「学校ってつまらないな」と感じ、不登校になってしまうこともあります。

NG:そんなときに勉強量を増やしたり、「どこがわからないの?」「わかるまで勉強しなさい」と無理やり勉強に取り組ませたりしてはいけません。

OK:わかる範囲から学習を進め、少しでもできる部分は褒めて伸ばし、好きな教科や得意な分野を伸ばしていく必要があります。

例えば、2年の勉強が分からない場合、1年の勉強をしてもらいます。教科によっては、数学は得意だから2年、国語の文章題は苦手だから1年といったように子どもの水準にあった勉強をしてもらいます。

「軽度知的障がい(知的グレーゾーン)だから、きっと大きくなってもできないことだらけなんだろうな…」そんな風に思うこともあるかもしれませんが、悲観的になる必要はありません。

親御さんをはじめとした周囲の大人が子どもの特性を理解し、長所を伸ばし、社会へ出ていく土台を作ってあげれば、その子の強みを生かした道に進むことができます。まだまだ時間はありますので、じっくりと向き合い、ゆっくりと親子で進んでいきましょう。

★軽度知的障がい・知的グレーゾーンにみられる困難の特徴

- 口頭での長い指示を覚えられない

指示を聞いているうちに、最初の部分を忘れてしまう

- 文章の読解が苦手

文の構造を理解したり、登場人物の関係を把握したりしながら読み進めることが困難

- 計算(特に暗算)が苦手

計算の途中の数字を覚えておくことができない

- 段取りを立てて行動することが難しい

次に何をすべきかを考えながら行動することが苦手

- 板書(黒板の文字)を書き写すのが間に合わない

見て、理解し、書き写すという一連の作業に時間がかかる

- テキパキとした作業が求められる場面で焦ってしまう

スピードが要求される業務では、ミスが増えたり、パニックになったりすることも

- 計画性がない、行き当たりばったりになる

やらなくてはいけないことが複数ある場合、どれから手をつけるかなどの計画的に進められない

- 忘れ物や失くし物が多い

持ち物の管理や整理整頓が苦手

- 物事の優先順位がつけられない

何から手をつけるべきか分からず、作業が進まないことがある

3-2.コミュニケーション面での「OK・NG」対応

軽度知的障がいや知的グレーゾーンの子どもは思っていることや感じていることをうまく言葉にできないことがあります。

また相手の言っていることが理解できず、会話が止まってしまったり、異なる解釈をしてしまい上手くコミュニケーションをとることができない場合もあるでしょう。

お子さんと話していても、「どうして伝わらないんだろう」「こんな簡単なことなのに、なんでわからないんだろう」と、もどかしく感じてしまうこともあると思います。

NG:そんなとき、「なんで分からないの!」「ちゃんと聞いてるの!」と感情的に叱ってしまうと、お子さんの自信をなくしてしまったり、やる気を損なうことにつながってしまいます。

OK:軽度知的障がいや知的グレーゾーンの子どもに何かを伝えたいときは、図やイラストを使って視覚的に伝えたり、「短く」「はっきり」「簡潔に」を意識して伝え方を工夫する必要があります。

★軽度知的障がい・知的グレーゾーンにみられる困難の特徴

- 会話のテンポについていけない

相手の話を理解し、自分の意見をまとめるのに時間がかかり、会話の機会を逃しがち

- 感情のコントロールが苦手

些細なことでカッとなったり、気持ちの切り替えがうまくできない

- 比喩や皮肉、冗談が通じない

言葉を文字通りに受け取ってしまい、人間関係で誤解が生じることがある

- 「空気を読む」「暗黙の了解」が分からない

その場の雰囲気や、明文化されていないルールを察することが困難

- 応用が苦手

一度覚えたやり方はできても、少し条件が変わると対応できなくなる

3-3.対人関係での「OK・NG」対応

生きていく上で人と関係を持つことは必要不可欠です。

しかし、軽度知的障がいや知的グレーゾーンの子どもは、空気を読んだり、相手の気持ちになって考えるのが苦手な場合があります。そのため、集団生活でつまずいてしまうことも少なくありません。

失敗する経験ばかりが続くと、人との関わりを避けたり、人に対して恐怖心を持ってしまうこともあります。

NG:人との関係を良くしようと無理に同級生との遊びに誘ったり、たくさんの人がいるイベントに連れて行くのはやめましょう。本人がかえってそういった場を嫌がるようになってしまい、逆効果になってしまいます。

OK:まずは慣れた人、慣れた環境の中で少しずつ練習をしていきましょう。

軽度知的障がいや知的グレーゾーンの子どもは、「人の悪口を言ってはいけない」「嫌がることをしない」といった対人関係の基本ルールが、頭でわかっていても実際の対人関係で活かせないことがあります。

そのため、言動として基本ルールが定着するまで、「バカは使わないよ。悪い言葉だよ」「引っ張ったら痛いよ。しないよ。」と、簡潔に子どもが理解しやすいように伝えていくことが大切です。

もちろん適切な表現やその子なりに頑張る姿勢を見せたときには、偉いね・よくできたねと「OKサイン」をたくさん出してあげてください。

★軽度知的障がい・知的グレーゾーンにみられる困難の特徴

相手の表情や声のトーン、身振りなどから感情や意図を推測する「社会的認知」の能力に課題を抱えることがあります。これにより、対人関係でつまずきやすくなります。

- 相手を怒らせるつもりがなくても、怒らせてしまう。

- グループでの雑談などで、話の流れについていけない。

- 騙されやすい、利用されやすい。

4.お子さんに合った支援内容、環境とは何かをみんなで考えていきましょう

今回は軽度知的障がいや知的グレーゾーンについて解説しました。

軽度の知的障がいや知的グレーゾーンのお子さんは、わからないことがあっても「わからない」と素直に言えないことがあります。代わりに黙り込んでしまったり、「こんなのやる必要ない」といった言葉でごまかしてしまったりすることも。

すると、周りから「やる気がない子」「何を考えているかわからない子」と誤解され、本当に必要なサポートを受けられない場合があります。

「この子の困りごとは何だろう?」「どうすればうまくできる?」「どうすれば気持ちが伝わる?」と、子どもの特性を理解することが何より大切です。

大変なこともたくさんあるかもしれませんが、適切な早期療育は、子どもたちだけでなく、家族みんなの未来を豊かにする大きな一歩となります。

「うちの子、もしかして?」と感じたら、まずは専門的な知識を持った人に相談し、支援を整えることが大切です。家族だけで抱え込まずに、みんなで考えていきましょうね。

癇癪、こだわり、言葉や学習の遅れ… 子どもの発達に悩んでいませんか?[PR]

お子さまの行動の背景には、その子特有の「感じ方」や「学び方」が隠れているかもしれません。

リタリコジュニアは、科学的根拠に基づいたアプローチで、お子さま一人ひとりの発達をサポートする専門機関です。

★リタリコジュニアの特徴

✓ お子さまの「好き」が学びの出発点

お子さまの興味・関心を起点に、1万点以上の教材から最適な学びをオーダーメイドで設計。無理なく「できた!」を積み重ね、自信を育みます。(利用者の96%が成長を実感)

✓ 親子で安心の徹底サポート

お子さまへの指導はもちろん、「ペアレントトレーニング」を通じてご家庭での関わり方のヒントも一緒に考えます。もう一人で抱え込む必要はありません。

✓ 幅広いお悩みに専門家が対応

学習のつまずきから、お友達との関係、不登校や行きしぶりまで。専門スタッフがお子さまの特性を見極め、根本からサポートします。

いつも本当に、お疲れさまです。

まずは相談だけでも大丈夫です。困ったときは抱え込まず、専門家にも頼ってみてくださいね。

<無料>個別相談・体験授業のお申し込みはこちら>>リタリコジュニア

関連トピックをご紹介!

・発達検査と知能検査の違いは?内容やメリット・デメリットを公認心理師が解説!

・小学校は普通級と支援級どっちにする?グレーゾーンの学級選びについて公認心理師が解説!

・説明が下手&話が支離滅裂な5・6歳児。原因や家庭でできることは?【言語聴覚士に聞く】