小学1・2・3年生|バツがつくのが嫌!直されるのが嫌!その理由と対応のポイント

この記事を書いた人

中川さくら

- 保育士

- 児童指導員

学生時代に障害児福祉を学び、小学校の特別支援教育支援員や療育施設の保育士、学童保育、小学校などで、子どもたちやそのご家族と関わる仕事を約10年ほど経験しました。

今は、保育園に通う1歳の息子がいます。

昔バックパッカーだったので、いつか家族で世界を旅することが夢です。

「バツがつくのが嫌で宿題が進まない」「赤ペンで直されると癇癪を起こす」

このようなお子さんの対応に悩んでいませんか?

CONOBASにも、小学3年生のお子さんをもつママからお悩みが届きました。

赤ペンで直されるのが嫌…

小学3年生男の子 ママからのご相談

「漢字ドリルの宿題を先生に赤ペンで直されるのがいやで、1つの漢字に10分くらい時間をかけています。みんながどんどんドリルを進めているので、差が開いてしまいます。いろいろ提案しても全く聞いてくれません。子どもの気持ちが収まるまで、とことんやらせるべきなのでしょうか?」

丁寧に書くこと自体が悪いわけではないですし、一生懸命宿題に取り組んでいるのに水を差したくない気持ちもありますよね。

一方で、周囲から遅れてしまうことや、今後も直されることを受け入れられないままだったら…と心配になる気持ちもあるでしょう。

今回の記事では、バツがつくことを嫌がるお子さんの気持ちを知り、この行動にどう関わっていけば良いのかを一緒に考えていきましょう。

目次

2.バツがつくことを嫌がる子への対応〜ケース①間違えるのが恥ずかしい場合

3.バツがつくことを嫌がる子への対応〜ケース②強いこだわりがある場合

1.バツがつくことを嫌がるのはなぜか

間違いを直された時や赤ペンでバツがついた時、お子さんはどんな気持ちになるのでしょうか。まずはお子さんの気持ちを想像することから、関わり方のヒントを見つけていきましょう。

1-1. 間違えるのが恥ずかしい

間違えることを恥ずかしいこと、もしくは怖いことだと思っているため、バツがつくことを嫌がっている場合があります。

このようなお子さんの場合は、間違えた時に叱られたり、周囲から笑われたりと、何かしら嫌な経験をしている可能性が高いです。

周囲の人が悪気なく言った言葉だとしても、お子さんの気質や性格によって、叱られたり笑われたりしたことをあまり気にしない子もいれば、繊細で気にし過ぎてしまう子もいます。

気にしやすいお子さんはそういった記憶がトラウマとなり、「また間違えたらどうしよう…」と臆病になって、課題に時間がかかってしまっている場合があります。

1-2.強いこだわりがある

自分なりのルールやこだわりがあり、間違えることや間違いを直されることに、強い拒否を示すお子さんもいます。

たとえば、ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害の特性がある人の中には、以下のようなこだわりを持つ人が多くいます。

・バツをつけられることを極端に嫌がる

・満点でなければ気が済まない

・順位がつくものは1位でないと嫌

このようなこだわりがあるお子さんたちは、変化や見通しの持てない事態を苦手とするため、こだわりやマイルールが守られることで安心して過ごすことができます。

バツがつく、赤ペンで直される、100点以外の点数がつくと、本人にとっての安心材料であるこだわりが崩され、癇癪やパニックになってしまうことがあるのです。

1-3. 極端に苦手な科目がある

漢字の読み書きや算数の計算など、特定の科目が著しく苦手な様子はありませんか?

学習障害(LD)といって、全般的な知的発達に遅れはないけれど、「聞く・話す・読む・書く・計算する」などに著しい困難を抱えているお子さんがいます。

漢字を書くのに時間がかかりすぎるお子さんの場合、ディスグラフィア(書字障害)といって、書くことに困難を抱えている可能性も考えられます。

文字の形や大きさなどを識別することが苦手なため、漢字の「へん」と「つくり」を逆に書いたり、バランスが極端に悪くなったりすることがあります。

文字を書くのに人一倍努力を必要とするため、お子さん自身も苦手意識ができてしまい、間違えることや直されることに敏感になってしまう傾向があります。

次に、それぞれの理由ごとの対応をご紹介します。取り入れられそうな方法があれば、参考にしてみてください。

2.バツがつくことを嫌がる子への対応〜ケース①間違えるのが恥ずかしい場合

2-1.子どもを肯定する声掛けを

問題の解答にバツがつけられると、自分自身が否定されたような気持ちになってしまうことがあります。たとえば、

・クラスのみんなの前で間違えた時に、笑われた

・テストの点数をバカにされた

など、周囲に笑われたり叱られたりした経験があると、点数やマルバツの評価が、まるで自分自身の評価のように感じてしまうことがあります。

そのようなお子さんには自己肯定感が下がってしまわないよう、以下のような言葉がけを意識してみてください。

・満点でも満点でなくても、点数によってあなた自身の価値は変わらないということ

・間違えることは誰もが経験する当たり前のことで、バカにされるべきではないこと

・もし笑ったり叱ったりする人がいても、家族はいつも味方でいるということ

考え方の癖や過去のトラウマをすぐに払拭することはできませんが、何度も繰り返し伝えながら「間違えても大丈夫」とお子さんが思えるようサポートしていきましょう。

2-2.間違えたくない気持ちを否定しない

バツがついてしまってお子さんが落ち込んでいたら、「間違えた方が勉強になるよ」など前向きな言葉で励ましたくなるでしょう。

しかしその前に、「悔しかったね、100点とりたかったよね。すごくがんばっていたもんね。」など、まずは落ち込んだ気持ちに共感してもらえるとお子さんは安心します。

「できることなら間違えたくない。100点がとりたい。」という気持ち自体は自然なもので、お子さんが一生懸命勉強と向き合っているからこそ芽生える気持ちでもあります。「満点がとれたら嬉しい」というのは、学習への向上心にもつながりますよね。

気持ちを否定せず受け止めてもらえたあとに「間違えることでもっと成長できる」というプラスの気持ちに持っていけたら良いですね。

2-3.普段から正解だけを褒めない

普段から満点の時ばかり「すごいね、がんばったね」と褒めていませんか?また、間違いを責めたつもりではなくても、

・こないだも間違えていたね。

・これは1年生で習った所じゃない?

・(満点じゃなくて)惜しかったね。

などと、日常的に伝えていませんか?

そうすると知らず知らずのうちに、お子さんの中で「正解するのが良いこと、間違えるのは悪いこと」という印象が根付いてしまいます。

多感な時期や敏感なお子さんは、間違いを見られることが嫌になり、宿題やテストを隠したくなったり、コンプレックスに感じたりしてしまいます。

正解ももちろんがんばって勉強した証ですが、間違えた時こそたくさん褒めてあげることがおすすめです。

・難しい問題に挑戦したね!

・苦手な漢字も、前回よりバランスが良くなってきたから努力の成果が出ているよ。

・「間違えるのが嫌だからやらない」じゃなくて「やってみた」気持ちが誇らしいよ。

こんなふうに、実は間違えた時こそ褒めてあげられることがたくさんあります。

バツは決して悪い記号ではなくがんばって挑戦した証だと、根気良くお子さんに伝えたいですね。

3.バツがつくことを嫌がる子への対応〜ケース②強いこだわりがある場合

先に説明したように、こだわりやマイルールが安心材料になっているお子さんもいます。それを強制的にやめさせようとすると、心の状態が不安定になってしまうことがあります。まずはそのことを念頭において関わりましょう。

安心材料とはいえ、こだわりが強すぎるとどこまで許容して良いのか悩んでしまいますし、お子さん自身も生活がしづらくて困る場面がありますよね。

しかし年齢や経験によって許容範囲が広がっていくことは十分考えられます。すぐにこだわり行動を無くそうとせず、時間をかけて折り合いをつけられる範囲を探し、こだわりを緩めていきましょう。

それでは、「バツがつくことが嫌」というこだわりに対する具体的な対応案をご紹介します。学校の先生とも連携して、対応方法を揃えられるよう相談できると良いですね。

3-1. 赤ペンやバツの代替案・妥協点を見つける

赤ペンやバツの代わりに、どのような方法ならお子さんが受け入れられるか、妥協できる範囲を話し合いましょう。すぐに受け入れることは難しいので、段階を踏んでスモールステップを意識してみてください。

たとえば、

・バツの代わりに星や子どもの好きなマークをつける

・色にこだわりがあるなら、赤以外の何色なら受け入れられるかを知る

・ノートに直接書き込まれることが嫌なら、間違えた箇所に付箋を貼る

など、アイディア次第でいろいろな方法があります。以下のようなグッズや方法もあるので、お子さんの妥協できる方法を探しながら、必要に応じて活用してみてください。

【直接ノートに書き込まない「矢印付箋」】

【付箋の活用アイディア】

漢字のお直し、ポジティブに楽しもう!4つのマス目がついたフセン【kaketa!】が大活躍

「間違いにはバツをつけること」に大人側がこだわりすぎず、お子さんが「学ぶことは楽しい」「勉強が嫌じゃない」と思えるようサポートすることも、今後につながる1つの考え方ではないかと思います。

4. バツがつくことを嫌がる子への対応〜ケース③上記以外の場合

4-1. 極端に苦手な科目があるかを知る

まずは、お子さん自身が特定の科目・課題に対して著しく苦手さを抱えていないか、よく観察してみてください。

頑張っているのにうまく書けない、繰り返しても上達しないという場合は、本人の努力不足ではなく、脳の機能障害である学習障害の可能性もあります。

本人は大きな困り感を抱えていますが、他の科目では遅れがないために理解されにくい難しさがあります。

周囲の理解や個人に合った学習方法で、困りごとを軽減していくこともできるため、心配な場合は医療機関や専門家に相談してみると良いでしょう。

学習障害や漢字学習の苦手なお子さんへの関わり方については、こちらの記事を参考にしてみてください。

小学生「漢字が覚えられない、すぐ忘れる」ADHD・LDの特性に合わせた学習のコツ

4-2. アラームで時間を区切る

アラームを使って、ある程度の時間で区切ることも1つの方法です。

丁寧に取り組むお子さんを尊重したい気持ちはありますが、「満足いく所までできていなくても終わりにする」という練習も必要ですし、時間をかけることが必ずしも良いことばかりではないからです。

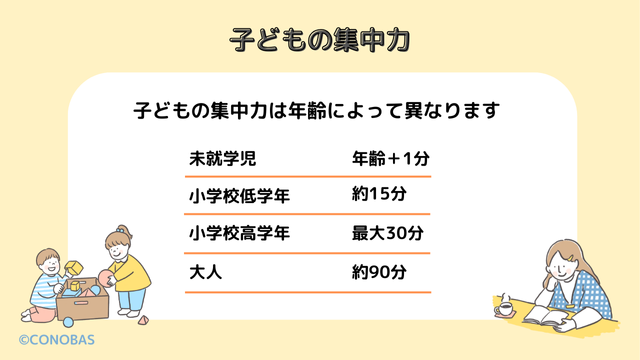

子どもが集中できる時間は年齢によって異なり、小学校低学年で15分ほどと言われています。

それ以上の時間をかけても集中力が散漫になったり、イライラしはじめたりしてしまう可能性があります。集中力の長さは個人差がありますが、15分ごとに休憩をしながら、「終わっていなくても次の課題へ進もうか」とサポートしてあげてはいかがでしょうか。

「時間になったから仕方ない」「書き直したいけどまぁいいか」というように折り合いをつける経験は、今後社会の中でも生きる力になっていくでしょう。

終わっていなくても終了時間を守れたら、たくさん褒めてあげてくださいね。

4-3. 塾や家庭教師など第三者に勉強を見てもらう

親子というのはどうしても、冷静に向き合うことが難しい場面がありますよね。お子さんも学校で頑張っている分、ママやパパには甘えてワガママになったり反抗したりするのは自然な成長過程です。

親も人間ですから、本当は優しく見守りたいのに、イライラしたり急かしたりしてしまうこともあると思います。

そんな時は、塾や家庭教師の先生に勉強を見てもらうのも、1つの有効な方法です。

反抗期は特に、家族以外の人に対する方がお子さん自身も自制が効きやすく、スムーズに学習できることもありますので、検討してみてください。

5. 大切なのは「学ぶことは楽しい」という土台を作ること

今回は、バツがつくことを嫌がるお子さんの気持ちと対応方法について解説しました。

お子さんの抱える勉強への悩みや、間違いを直されることを嫌がる理由はさまざまですが、小学生が学習していく上で大切なことは、「学ぶことは楽しい」という土台を作ることではないでしょうか。

丸やバツや点数の良し悪しにこだわって、学習への意欲を失ってしまっては、元も子もありませんよね。

「間違えても、知らないことを知るのは楽しいこと・豊かになること」だとお子さん自身が実感できるよう、できることからサポートしていきたいですね。

癇癪、こだわり、学習の遅れ… 子どもの発達に悩んでいませんか?[PR]

お子さまの行動の背景には、その子特有の「感じ方」や「学び方」が隠れているかもしれません。

リタリコジュニアは、科学的根拠に基づいたアプローチで、お子さま一人ひとりの発達をサポートする専門機関です。

★リタリコジュニアの特徴

✓ 学習のつまずきを根本からサポート

「なぜ文字が読みにくいのか」「どうして集中できないのか」を専門家が分析。お子さまが夢中になれる教材や指導法で、「わかった!」という成功体験を積み重ね、学ぶ意欲を引き出します。

✓ 友達との関係を円滑にするスキルを育む

ルールを守ることや、自分の気持ちを上手に伝える練習を、ゲームなどを通して楽しく学びます。勝ち負けのある場面での感情コントロールなど、集団生活で必要なソーシャルスキルが身につきます。

✓ 保護者の不安も一緒に解決

宿題嫌いや登校しぶりなど、尽きない悩みをご相談ください。専門家との面談やペアレントトレーニングを通じて、家庭での効果的な関わり方を一緒に考え、親子のストレスを軽減します。

いつも本当に、お疲れさまです。

その頑張りを、専門家のサポートで「確かな成長」に繋げませんか?

<無料>個別相談・体験授業のお申し込みはこちら>>リタリコジュニア

・泣きながら宿題をする理由は?上手な付き合い方を保育士と小学校教員の視点から解説

・もしかしてへリコプターペアレント?過保護になりすぎない見守る子育てとは

・間違いを嫌がる・怒られることに敏感な子どもの心理と対処法